|

la  obilisation obilisation

|

Nous sommes au 31 du mois de juillet 1914.

C'est le dernier jour de classe de l'année scolaire.

Le petit village de St Léger, généralement

paisible - sauf les jours de foire et les jours d'élections -

est très agité. Des groupes d'hommes se forment. C'est

que le bruit court que la mobilisation générale est

ordonnée. On parle de la guerre qui va devenir

inévitable. Déjà certaines catégories

d'hommes mobilisables ont reçu des ordres d'appels individuels

et ont rejoint ou vont aller rejoindre immédiatement leurs

dépôts.

L'anxiété est sur tous les visages, l'angoisse

étreint les cœurs.

Vers quatre heures du soir, une automobile venue du chef-lieu de

canton s'arrête devant la mairie... Un gendarme descend de la

voiture et se dirige à la mairie. Il apporte de larges

enveloppes cachetées contenant les affiches ordonnant la

mobilisation générale. Le maire est absent de la

commune. Je suis à la mairie, en ma qualité

d'instituteur-secrétaire ; j'inscris sur les affiches les

indications nécessaires et j'envoie chercher le

garde-champêtre. Celui-ci arrive sans se presser et, apercevant

le tas d'affiches qu'il doit placarder, s'écrie d'un ton de

mauvaise humeur : "C'est samedi, aujourd'hui ! Il faut que je "rase

!" - car le garde-champêtre est aussi charron, épicier

et perruquier - J'afficherai quand j'aurai le temps !"

La perspective de la guerre ne l'émeut guère - est-ce

inconscience ou bêtise ? - et j'ai toutes les peines du monde

à le convaincre que l'heure est grave, qu'il doit placarder

ses affiches immédiatement, et qu'il rasera ses clients une

autre fois. Il s'en va en grommelant, ses affiches sous le bras.

Le tocsin sonne à l'église du village. C'est la voix

grave de la Patrie en danger qui appelle ses enfants pour aller

combattre pour la défense du Droit.

|

Eugène

écrit : "Nous sommes au 31 du mois de juillet

1914. C'est le dernier jour de classe de l'année

scolaire."

Cette date correspond cette année-là à

un vendredi.

"(...) le garde-champêtre, (...) apercevant le tas

d'affiches qu'il doit placarder, s'écrie d'un ton de

mauvaise humeur : "C'est samedi, aujourd'hui !"

Il y a sûrement une erreur de date de la part

d'Eugène : ce doit bien être le samedi 1er

août.

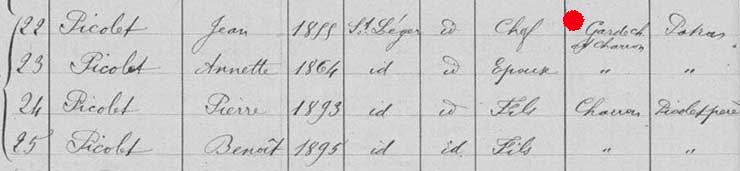

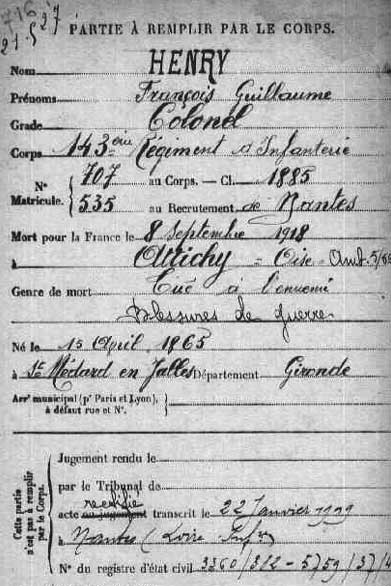

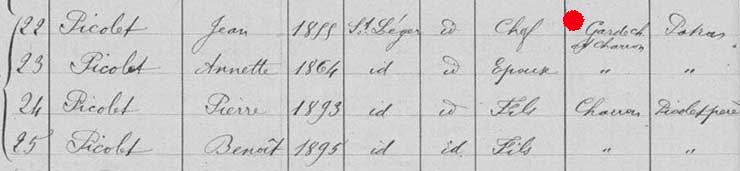

Né le 29

novembre 1855 à Saint Léger, le

garde-champêtre (et charron) Jean Picolet

a presque 59 ans à la déclaration de guerre.

Il est toujours en fonction en 1918.

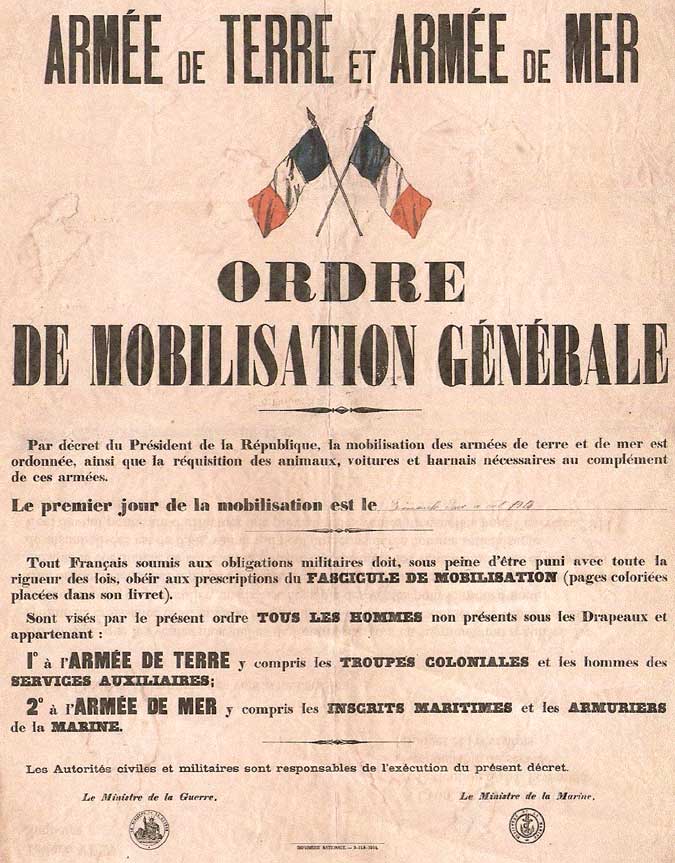

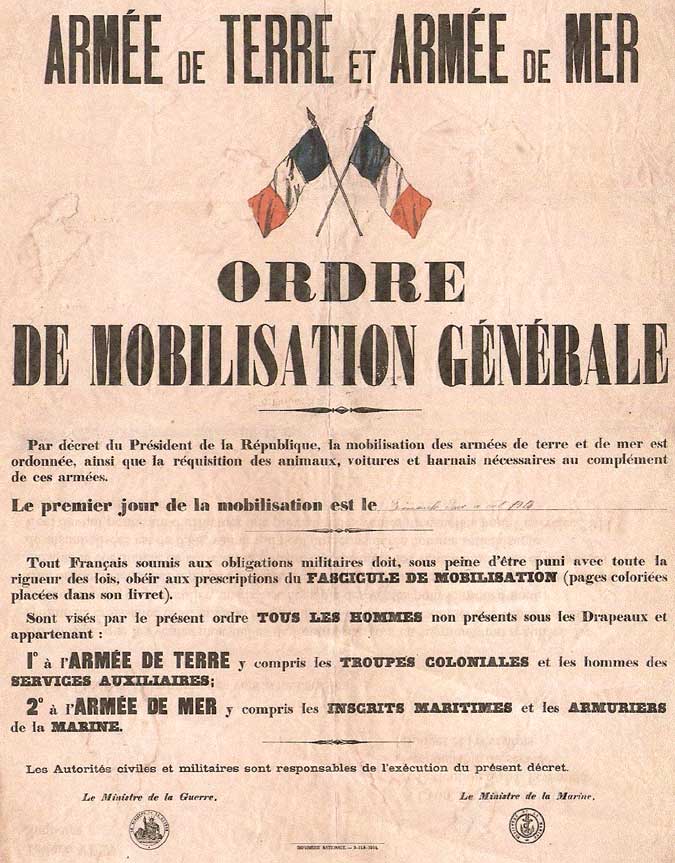

La date manuscrite est

le dimanche deux août 1914.

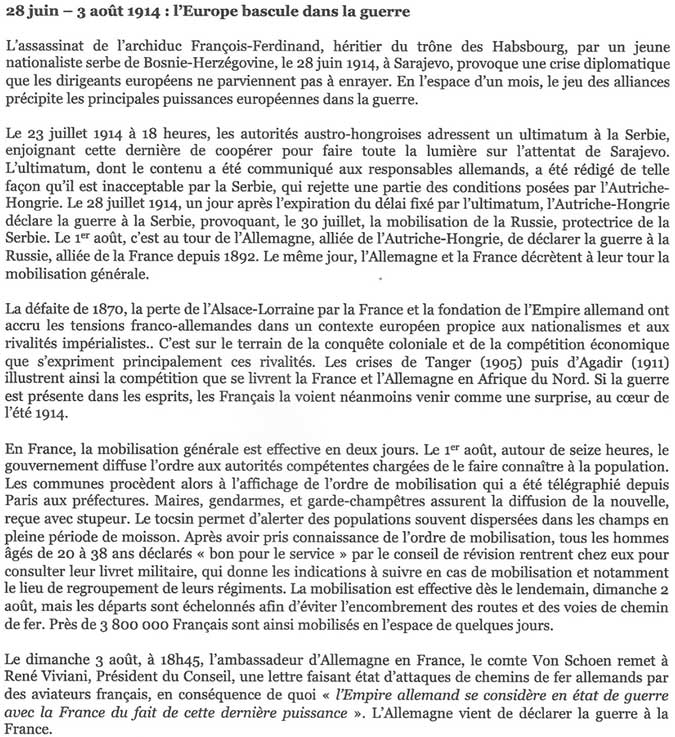

note historique

émise par la Mission du Centenaire de la

Première Guerre mondiale

29 juillet 2014

la

Grande Guerre vue par Thérèse

Bisch

|

|

le  épart épart

|

Les affiches de mobilisation terminées,

je fais mes préparatifs de départ. Je ne crois pas

à la guerre, ou plutôt je feins de ne pas y croire. Je

suppose que mon absence peut durer huit jours, quinze jours au plus.

Je me dis que les peuples ont intérêt à

s'arranger à l'amiable. On ne peut jeter ainsi les peuples les

uns contre les autres, sous prétexte qu'il y a des assassins

en Serbie. La France fera toutes les concessions non contraires

à l'honneur. Mais l'Empereur d'Allemagne et son complice, le

vieil empereur d'Autriche, voulaient la guerre. La catastrophe

était inévitable.

Avant mon départ, je conseille à ma femme, si je ne

suis pas rentré en octobre - il faut tout prévoir - de

prendre mes grands garçons et de ne faire qu'une seule classe

avec ses grandes filles (ma femme est institutrice). Quant aux petits

garçons et aux petites filles, ils iront dans la classe de

l'adjointe. On renverra, si l'administration académique n'y

voit pas d'inconvénients, tous les élèves

au-dessous de cinq ans, et il y aura ainsi deux classes au lieu de

trois. On fera l'économie d'une intérimaire.

Ma femme va avoir fort affaire en mon absence. En plus de son

rôle de mère de famille (nous avons trois enfants) et

d'institutrice, elle remplira à ma place les fonctions de

secrétaire de mairie. De plus, elle dirige un patronage de

jeunes filles assez important.

J'aurais voulu voir le maire avant mon départ. Sa

présence aurait été utile - en raison de la

situation - à la tête de sa commune. Comme

j'étais secrétaire-trésorier d'œuvres

agricoles (mutuelle-bétail, mutuelle-incendie, etc), j'aurais

prié le maire de se charger de ce travail ou de charger les

sociétaires restants de s'en occuper. J'avais

créé ces mutuelles ; je les administrais, comme

secrétaire-trésorier, gratuitement, mais je ne pouvais

laisser tout ce travail à ma femme. Aussi je résolus,

si la guerre devait avoir lieu, d'adresser ma démission au

maire pour lui faciliter le choix de mon successeur...

lire

à ce sujet

|

Après avoir pensé à mon

école et aux œuvres mutuelles, je pensai à moi. Je

fis mes préparatifs, passai avec ma femme et mes enfants la

dernière veillée avant mon départ. Je ne dormis

guère la nuit...

Et le lendemain matin, après avoir embrassé longuement

ma femme et mes trois enfants, je pris le chemin de la gare où

je devais m'embarquer... avec le secret espoir d'être de retour

bientôt.

|

|

remplacement

de l'instituteur

|

" Extrait

du registre des délibérations du Conseil

municipal de St Léger s/s la Bussière

:

l'an mil neuf cent quatorze et le vingt quatre du mois de

septembre, le conseil municipal de la commune de St

Léger s/s la Bussière, réuni au lieu

ordinaire de ses séances, sous la présidence

de Mr Vivier, adjoint ;

Étaient présents MM. Vivier, adjoint ; Lardy,

Laffay. A, Pehu, Berard, Philibert, Desroches, Pardon Claude

François.

Le Conseil, sur la

proposition de Mr Vivier, adjoint,

Vu la demande de Mr l'Inspecteur primaire de Mâcon,

transmise par Mme Perrussot, institutrice ; décide

que l'institutrice ; pendant l'absence de son mari,

instituteur mobilisé ; fera l'école aux cours

moyens des garçons et des filles ; et l'adjointe

aux cours élémentaires et

préparatoires.

Cela pendant la durée de la guerre si

l'administration ne nomme pas de suppléant à

l'école des garçons. Ainsi fait et

délibéré le 24 7bre 1914"

Source

: 3 T 273 dossier écoles communales - St

Léger sous la Bussière - Archives

départementales de Saône et Loire

|

|

les  artouches artouches

|

Je suis parti le dimanche 2

août pour rejoindre mon dépôt.

Dès le lundi (et pendant plusieurs jours de suite), je suis

chargé de préparer l'habillement, l'équipement

pour recevoir les hommes de la compagnie territoriale à

laquelle j'appartiens.

Mon bataillon sera cantonné dans un vaste immeuble à

deux kilomètres de la ville.

Je reçois l'ordre d'aller "toucher" les cartouches pour le

bataillon. Où doit-on aller "toucher" ces cartouches ?

L'ordre ne le dit pas. Je pars avec plusieurs voitures

réquisitionnées et j'arrive à la caserne

X...

Je demande à l'adjudant de service où se trouve le

local où l'on délivre les cartouches. Il me

répond : "Ce n'est certainement pas ici ! Ce doit être,

sans doute, à l'arsenal." Cette réponse paraît

logique.

Avec les voitures, je vais à l'arsenal. Là, le sergent

me dit : "Ici, nous avons les fusils, les armes, mais pas de

cartouches. Allez à la caserne Y : c'est là que vous

toucherez les cartouches."

Je pars à la caserne Y avec toutes mes voitures. Il n'y a

aucun gradé au poste de garde. Le sergent est allé

dîner tranquillement à la popote des sous-officiers.

J'aperçois un clairon suspendu à un clou dans le corps

de garde et je lance, dans la cour du quartier, la sonnerie : "Au

sergent !" Le gradé s'amène en courant et je lui pose

la sempiternelle question : "Savez-vous où l'on distribue les

cartouches ? - Je sais bien, répond le sergent, que les

cartouches pour le régiment actif étaient ici, mais

j'ignore si celles destinées au régiment territorial y

sont aussi... Attendez, je vais m'informer..." Il va questionner un

casernier qui demeure à quelques pas de la caserne Y, dans les

locaux militaires. Réponse : Les cartouches se distribuent

à la caserne X, c'est-à-dire la première

où nous sommes déjà allés, et où

nous retournons après avoir déambulé par toute

la ville.

En effet, malgré l'affirmation contraire de l'adjudant de

service (le seul gradé qui restât dans cette caserne,

car le régiment actif était parti la veille)

c'était dans la caserne X que se trouvaient les cartouches

réservées à notre régiment.

Cette anecdote prouve que le gradé doit toujours donner des

ordres complets et précis à ses

inférieurs.

|

un  iffleur

opportun iffleur

opportun

|

J'ai un billet de logement pour M. X,

pharmacien. Mais le potard tombe des nues. "Il n'a jamais vu

ça" dit-il !. Bref, il m'envoie à l'hôtel

où je logerai à ses frais. Mais l'hôtel est

bondé. Il n'y a plus de chambres, plus de lits... Heureusement

qu'un camarade a pitié de mon infortune. "J'ai une chambre

à deux lits ; je vous cède un lit si vous le voulez

!"

J'accepte avec reconnaissance, passe ainsi une bonne nuit. Mais le

lendemain matin, mon camarade me dit : "Je n'ai pu fermer l'œil

de la nuit. Vous avez ronflé comme un pompier !"

J'étais navré de l'aventure, car voilà un brave

type qui m'offre une place dans sa chambre et que j'empêche de

dormir par mes ronflements ! C'est le comble ! Aussi je me promis

bien de remédier à mon infirmité, et la nuit

suivante, au risque d'étouffer, j'attachai un mouchoir autour

de la tête afin de m'envelopper le nez. "De cette façon,

me disais-je, si je ronfle, ça ne pourra être qu'un

ronflement anodin, un ronflement atténué, incapable

d'empêcher quelqu'un de dormir !"

Sur cette assurance, que je fis partager à mon camarade, je

m'endormis avec l'idée, qui m'obséda toute la nuit, que

je ne ronflais pas... Même, je perçus très

distinctement et à plusieurs reprises des coups de sifflet

prolongés, lancés par mon camarade... et dans une sorte

de demi-rêve, je me disais : "Ah ! elle est forte,

celle-là ! Ce cochon-là dit que je ronfle, et c'est lui

qui siffle ! Qu'il vienne me raconter ses boniments demain matin

!"

Ma conscience tranquille, j'enlevai le mouchoir qui me gênait -

on était au mois d'août ! - et ne me réveillai

que le lendemain matin, après avoir dormi une bonne nuit. Mes

premières paroles furent : "Vous avez joliment sifflé

cette nuit !" et mon camarade de répondre : "J'ai

sifflé pour vous empêcher de ronfler ; vous faisiez

joliment du tapage ! Je n'ai pu fermer l'œil de la nuit !" Et

mon infortuné camarade en fut réduit à chercher

un gîte quelque part, je ne sais où, où il put

dormir tranquille.

Quant au potard, sommé de payer le prix de la chambre, il

refusa, sous prétexte qu'il avait déjà

donné de l'argent pour une souscription en faveur des

militaires...

J'eus donc à payer ma chambre à l'hôtel.

J'avoue que j'ai très peu rencontré de potard de ce

calibre dans mon existence.

|

remières

nouvelles remières

nouvelles

|

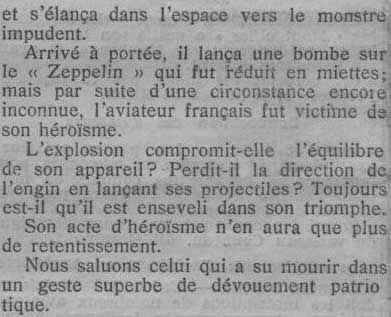

|

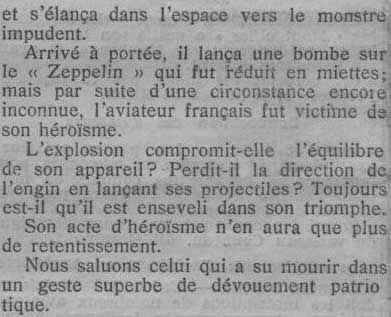

fausse mort de

Garros - L'Echo d'Alger du 3 août 1914

fausse mort de

Garros - Ouest Eclair du 3 août 1914

Pour info : l'aviateur

en question est vraiment mort le 5 octobre 1918.

|

Une grande affiche est apposée dans la

vitrine de la salle des dépêches. L'aviateur en renom,

X, avec son avion a abattu un zeppelin qui survolait notre territoire

et a trouvé une mort glorieuse dans ce combat

inégal.

Chacun commente cette nouvelle. Le sacrifice de X est trouvé

sublime ; l'enthousiasme est à son comble !

Un officier, les larmes aux yeux, explique à la foule qui se

presse devant l'affiche : "J'arrive de Paris... Je viens de quitter

l'aviateur X qui est mon ami. Et il m'a confié, il y a deux

jours à peine, qu'il descendrait le premier zeppelin qui

viendrait en France ; il lancerait son avion à toute vitesse

dans le monstre. Il y trouverait la mort, certainement, mais il

détruirait le zeppelin avec son équipage ! Je vois

qu'il a tenu sa parole !"

Donc, la nouvelle était vraie... Il n'y avait pas de doute

possible puisque l'aviateur... avait annoncé à cet

officier ici présent qu'il accomplirait l'exploit dont il

devait mourir...

Le lendemain on apprenait que la nouvelle était fausse.

Et alors, que deviennent donc les affirmations du lieutenant

?

|

remier

prisonnier remier

prisonnier

|

Le lieutenant X est affecté à ma

Cie et je l'accompagne en ville. Nous allons dans un bazar pour

acheter divers ustensiles nécessaires quand on part en

campagne : assiette en fer blanc, cuiller, fourchette, gobelet,

etc.

Un pauvre hère est dans la bazar : il se présente tout

intimidé au lieutenant, en lui montrant un papier crasseux

mentionnant qu'il était sujet autrichien.

Le lieutenant empoigne l'autrichien au collet et lui dit : "Je vous

arrête ! Suivez-moi !"

Les demoiselles du magasin font cercle. Et le lieutenant

pérore : il allait conduire au poste de police son prisonnier.

"J'ai un cousin qui vous ressemble. Il est hardi comme vous !"

murmure une demoiselle de magasin à l'adresse du lieutenant

qui se rengorge !

L'officier, toujours tenant son malheureux et piteux prisonnier par

le collet, le conduit au poste de police. Là, le commissaire

de police apprend au lieutenant que ce soi-disant prisonnier est un

autrichien inoffensif qui habite notre région depuis plus de

trente ans ; qu'il est cordonnier ; qu'on a raflé tous les

sujets des puissances ennemies, suspects ou non, et qu'on les a

logés à l'hôtel du... sous la surveillance de la

police ; que cet homme pouvait circuler en ville et y faire des

achats...

Le lieutenant n'en raconta pas moins qu'il avait fait un prisonnier

autrichien. Ce fait lui valut d'obtenir un emploi de confiance : il

fut nommé officier-adjoint. Plus tard, pour le

récompenser d'autres exploits, on le nomma soldat de 2e classe

!

|

le  ou ou

|

Il y a foule dans la grande rue de la ville,

devant le n°... Une femme gesticule au milieu de cette foule et

crie : "Au secours ! au secours !" et côté d'elle un

homme, en chemise, montre un de ses bras aux gens qui

l'entourent.

Je passe dans la rue avec mon Capitaine ; et cette femme s'avance

vers nous et nous prie d'expulser un militaire qui loge dans sa

maison et qui est devenue subitement fou. On entend le fou qui hurle

: "En avant ! en avant ! à la baïonnette !" Le fou se

croit général, sans doute, et commande une armée

en imagination. L'homme qui montre son bras explique qu'il a

essayé d'expulser le furieux, mais que celui-ci lui a

serré le bras avec une telle force qu'il est tout meurtri ; et

il ajoute, en s'adressant au Capitaine : "Monsieur, il est tout nu ;

on ne peut pas le saisir, il glisse entre les doigts !"

Et on entend toujours le fou qui crie d'une voix de stentor : "Toute

la cavalerie au galop !" et on perçoit une belle sarabande

dans la chambre qu'il occupe.

"Oh ! Monsieur ! il casse tout ! crie la pauvre femme. Au secours !

expulsez-le !"

Le capitaine et moi ne nous soucions guère d'aller calmer cet

énergumène qui d'ailleurs ne voudrait pas entendre

raison. Le plus simple est d'aller prévenir le poste de police

le plus rapproché de là. Ce que nous fîmes. Les

agents purent se saisir, par ruse, du malheureux dément qui

fut emmené dans une maison de santé !

|

le  épart épart

|

Notre régiment part le huitième

jour de la mobilisation. Nous défilons dans la ville au milieu

de l'enthousiasme général. Des fleurs sont offertes aux

soldats par la population féminine. Les fusils ont le canon

fleuri. A mesure que les compagnies défilent, les acclamations

redoublent.

L'embarquement en chemin de fer se fait en bon ordre, d'une

façon impeccable. Et le train s'ébranle au milieu des

acclamations et des vivats. Nous pensions tous que nous partions pour

peu de temps : un mois, deux mois au plus. C'était l'opinion

générale. Quelques-uns pensaient que la guerre serait

terminée à Noël, mais ils étaient

l'exception...

Je me souviens d'un arrêt du train à la petite ville de

Le... Le train avait été signalé, sans doute, et

la musique était à la gare pour fêter notre

passage.

Des groupes de jeunes filles passaient de wagon en wagon et offraient

des fleurs aux soldats.

J'ai remarqué une jeune fille, tout habillée de blanc,

accompagnée de sa mère et qui, en tout bien tout

honneur, envoyait des baisers et offrait des fleurs à ceux qui

partaient défendre la Patrie... Le capitaine a

interpellé cette aimable petite Française et lui a

demandé des fleurs et une poignée de mains. Elle a

ajouté un baiser : "Pour vous porter bonheur, ajouta-t-elle

!"

C'est un tableau que je n'oublierai pas.

Notre régiment débarque dans une ville de l'Est

où nous devons faire des tranchées, car on suppose que

l'ennemi va attaquer par l'est, en violant la neutralité

suisse.

|

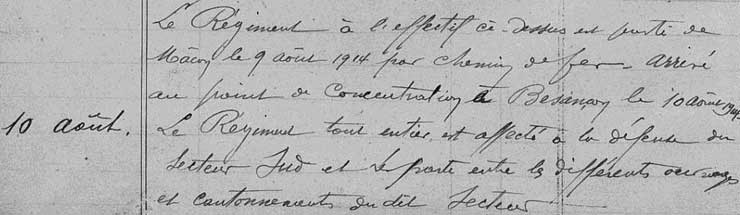

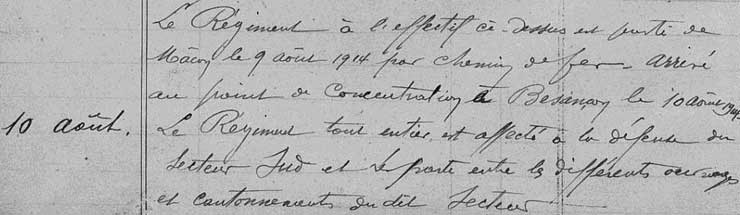

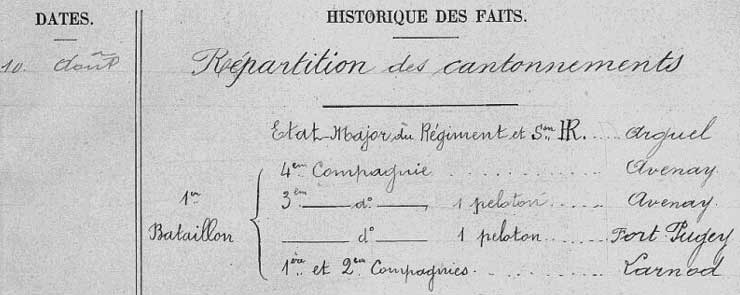

Eugène

relate : "Notre régiment part le huitième

jour de la mobilisation. Nous défilons dans la ville

au milieu de l'enthousiasme général."

Il s'agit, ce 9 août 1914, de la ville de

Mâcon.

"Notre régiment débarque dans une ville de

l'Est où nous devons faire des tranchées."

Nous sommes le 10 août 1914 et le régiment

débarque à Besançon :

Journal de Marche et

Opérations du 60e Régiment d'Infanterie

Territoriale

La 4e Compagnie du

Capitaine Corne - avec la section du Lieutenant Perrussot -

est cantonnée à Aveney, dans un des villages

des alentours de Besançon.

un gradé

à cheval - le Lieutenant Perrussot

?

Avanne et Aveney

s'associeront en 1973 et fusionneront en 2004.

En 1914, ce sont deux villages indépendants.

|

|

Mon  apitaine apitaine

|

Le Capitaine de la Cie approche de la

cinquantaine. C'est un "bel homme", à la physionomie fine et

énergique. Le Capitaine est un travailleur. Il s'occupe de la

compagnie dans tous ses détails.

Dans la vie civile, il est juge d'instruction, à Paris. Il

aurait pu obtenir un emploi dans un conseil de guerre. Il a

préféré faire son devoir de Français dans

un régiment combattant. Les hommes le trouvent un peu "dur"

et, en effet, à quatre heures du matin, on quitte le

cantonnement pour n'y rentrer que le soir à la nuit. La Cie

est chargée de creuser, sous la direction d'officiers du

génie, des tranchées pour défendre les abords de

la place fortifiée de... . Deux fois par semaine il y a des

marches et des manœuvres très fatigantes par les grandes

chaleurs d'août...

Mais le Capitaine a le sentiment du devoir. Il veut que la compagnie

soit entraînée pour le jour proche où nous

entrerons à notre tour dans la lutte.

Malgré son âge, le Capitaine est volontaire pour aller

dans un régiment actif, et nous nous sommes promis de ne pas

nous quitter durant la guerre.

Cher Capitaine, je n'oublie pas les semaines que nous avons

passées ensemble ! Aux heures tristes, lorsque les

communiqués indiquaient que "notre front s'étend de la

Somme aux Vosges", vous ne vouliez pas que le mot défaite soit

prononcé ! Vous ne pouviez admettre que nous soyons battus

!

Nous avions décidé de ne jamais nous séparer

pendant cette guerre, mais personne n'a pu tenir compte de nos

désirs, et nous avons été séparés

dès notre début dans les régiments actifs.

Pauvre cher Capitaine ! Son régiment fut engagé en

janvier 1915 dans la région de Crouy, et le capitaine fut

blessé très grièvement, d'après les uns,

mortellement, d'après les autres, d'une balle à la

tête. En tous cas, il resta aux mains de l'ennemi.

Depuis cette époque, aucune nouvelle n'est parvenue de lui

à sa famille. Son corps repose sans nul doute non loin du

petit village de Crouy, en un coin inconnu, dans une fosse anonyme,

comme il y en a tant dans cette cruelle guerre.

|

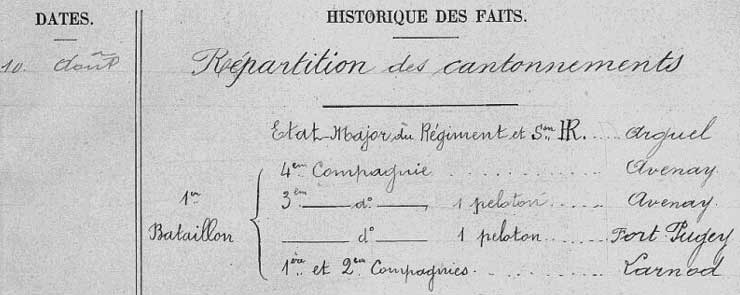

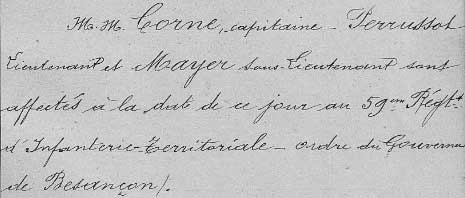

Eugène

écrit : " Le Capitaine de la Cie approche de la

cinquantaine. C'est un "bel homme", à la physionomie

fine et énergique (...)"

Dans la vie civile, il est juge d'instruction, à

Paris.

"(...)

Malgré son âge, le Capitaine est volontaire

pour aller dans un régiment actif, et nous nous

sommes promis de ne pas nous quitter durant la

guerre."

JMO du 60e

RIT

"(...) Nous avions

décidé de ne jamais nous séparer

pendant cette guerre, mais personne n'a pu tenir compte de

nos désirs, et nous avons été

séparés dès notre début dans les

régiments actifs. (1)

Pauvre cher Capitaine ! Son régiment fut

engagé en janvier 1915 dans la région de

Crouy, et le capitaine fut blessé très

grièvement, d'après les uns, mortellement,

d'après les autres, d'une balle à la

tête. En tous cas, il resta aux mains de l'ennemi.

Depuis cette époque, aucune nouvelle n'est parvenue

de lui à sa famille. Son corps repose sans nul

doute non loin du petit village de Crouy, en un coin

inconnu, dans une fosse anonyme, comme il y en a tant dans

cette cruelle guerre."

|

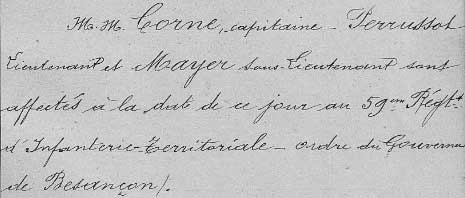

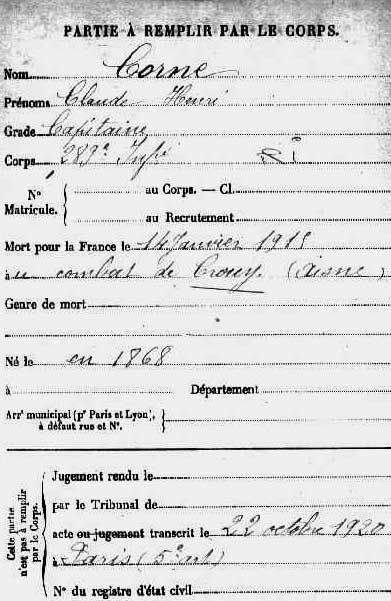

Nom : CORNE -

Prénoms : Claude Henri

Grade, unité : Capitaine

Commune du décès : Crouy

|

Conflit :

1914-1918

Date du décès : 12/01/1915

Département ou pays : 02 - Aisne

|

Autres informations : Capitaine au 289e R.I. 20e

compagnie

Marié 1 fils 13 ans Juge d'instruction à

Paris (75)

Né le 27/11/1868 à Châlon sur

Saône (71) - Matricule 639

avis corps 29/09/1915 Sens (89)

avis aux proches transmis le 6/10/1915 à Veuve 1 Quai

d'Occident chez Mme DEVIENNE

notes et commentaires : Jugement 8/10/1920 transcrit Paris

5

notifié le 8/3/1921, Mme DEVIENNE belle-mère

de M CORNE, habite Paris

Fiche issue

du relevé n° 38060

http://www.memorial-genweb.org/~memorial2/html/fr/complement.php?table=bp06&id=1728547

(1) Ailleurs,

Eugène écrit : "Quelques officiers volontaires

sont acceptés pour partir sur le front. Dans le

nombre figurent le Capitaine Corne et moi. Nous

sommes versés au 160e régiment

d'infanterie… Le lendemain, on nous apprend que

nous sommes affectés non au 160e, mais au 89e

et que nous devons rejoindre le dépôt à

Sens."

|

|

la  uérite uérite

|

Ordre est donné d'installer des

guérites pour les sentinelles aux issues du village où

nous sommes cantonnés.

Je fais construire une guérite à proximité d'une

croix en pierre. Cette croix est placée elle-même sur un

piédestal formé par trois marches d'escalier. Ma

guérite est faite avec des "perches" et de grands roseaux. Les

perches ont été coupées dans les bois, et les

roseaux au bord de la rivière. C'est une construction assez

sommaire, mais suffisante pour y abriter une sentinelle contre les

ardeurs du soleil ou contre la pluie.

Une autre compagnie, cantonnée également dans le

village, a construit une guérite. Elle est solidement faite :

les montants sont de fortes pièces de chêne ; elle est

bien couverte avec des roseaux dont les houppes argentées

s'élèvent gracieusement en l'air, et les tiges

rabattues sur la cabane forment le toit. Un petit drapeau aux trois

couleurs flotte sur la guérite.

Visite des guérites par les autorités

supérieures : la guérite aux gracieuses houppettes est

trouvée merveilleusement construite ; celle de notre

compagnie, lamentable.

Et pour comble d'horreur, une sentinelle, lasse, probablement, a

enfoncé un côté de la guérite pour

s'asseoir commodément sur l'escalier de la croix ! cela est

visible !

Grave affaire ! Il faudra refaire la cloison défoncée.

Et les autorités supérieures viendront voir si la

réfection a eu lieu. Et pendant ce temps notre front

"s'éternisait de la Somme aux Vosges !"

|

l' vrogne vrogne

|

Lombard est un soldat de la compagnie. C'est un

ivrogne. Dans la vie civile, il "faisait le lundi",

c'est-à-dire qu'il ne travaillait pas ce jour-là et

passait son temps à l'auberge. Quand il n'est pas pris de vin,

Lombard est un bon travailleur. Il n'y a pas son pareil pour creuser

des tranchées dans le roc. Le pic ne pèse pas lourd

dans ses mains. Les blocs les plus résistants s'effritent et

se désagrègent devant la ténacité de

Lombard. Sans son habitude de boire, Lombard serait bien

noté.

Un lundi, il s'échappe du chantier... il va au cabaret, il

s'enivre et est aperçu en état d'ivresse par le

Commandant. Grand émoi ! Le Commandant fait avertir le

capitaine du fait, et on envoie chercher Lombard qui est en complet

état d'ivresse...

Aux remontrances du capitaine, Lombard réplique d'une voix

avinée : "C'est aujourd'hui la saint-lundi !" et il lance un

bâton qu'il tenait à la main, dans la direction du

Capitaine. Lombard est emmené au cantonnement où il

cuvera son vin.

Coût : huit jours de prison. Lombard s'en tire à bon

compte. Son geste aurait pu lui coûter cher ! Mais le capitaine

a atténué le motif de la punition.

Quelques jours après, le Capitaine désigne les hommes

des jeunes classes qui doivent partir dans les régiments

actifs. Dans le nombre se trouve un père de famille ayant

quatre ou cinq enfants.

Lombard, l'ivrogne, va trouver le Capitaine : "Mon Capitaine, dit-il,

je suis un "vieux garçon" ; je veux partir à la place

de mon camarade chargé d'enfants." La démarche de

Lombard est acceptée séance tenante.

Le Capitaine le félicite. Son camarade, ému, le

remercie. On fait fête à Lombard.

Lombard, j'admire ton geste. Tu es un ivrogne, mais tu aimes ton

semblable. Tu es un dévoyé de la vie, mais tu

possèdes des qualités qui manquent à beaucoup

d'autres : le dévouement et la bonté.

Ah ! Lombard, sans ton vilain vice, imputable au milieu dans lequel

tu vis, quel brave homme tu aurais fait !

|

un  ergent

de ma section ergent

de ma section

|

J'ai un excellent sergent dans ma section.

Il était, avant la guerre, régisseur dans une grande

exploitation agricole. Il appartient à une ancienne famille,

et, après des revers de fortune, il avait dû accepter un

emploi chez autrui où il était traité en

frère et non en domestique.

Il est marié et a une gentille famille, deux petites filles et

un petit garçon. Il m'a montré la photographie de sa

femme entourée de ses enfants. C'est un ravissant tableau.

J'ai aperçu plusieurs fois mon brave sergent regarder cette

photographie et avoir ensuite les larmes aux yeux.

"Pleure, mon brave de la terre, en pensant au foyer, à ta

femme et à tes enfants que tu ne reverras plus. A la

pensée de tes larmes et de ton destin, mes yeux se mouillent,

car ton souvenir m'est cher !"

Mon sergent est volontaire pour partir dans un régiment actif,

et il veut me suivre car nous nous aimons comme deux frères.

Qu'elle est belle, la camaraderie d'armes !

Un jour, il me dit, après avoir regardé la photographie

: "Mon lieutenant, je pars et je ne reverrai plus les miens ; j'en ai

l'intime sentiment." Et à ma question : "Pourquoi partez-vous

alors ?" il me répond : "Parce que tout Français

capable de tenir un fusil doit demander à aller combattre,

sous peine d'être un lâche ; parce que j'ai le mari de ma

sœur, capitaine, tué à l'ennemi, à venger

!"

Le pressentiment du sergent était fondé. Il partit dans

un régiment actif. Il combattit vers Arras, puis en Belgique.

Il fut tué, à la tête de sa section, vers

Bischoote, et il repose dans cette terre héroïque de

Belgique qu'il a contribué à

défendre.

|

un  ubergiste

en temps de guerre ubergiste

en temps de guerre

|

Le vin vaut 0f 70 en août 1914, et

à ce prix MM.les aubergistes ont encore un honnête

bénéfice.

M. le mastroquet de ...., où se trouve cantonnée la

compagnie, a immédiatement décidé, en son for

intérieur, qu'il devait profiter de la guerre, et, par

conséquent, exploiter les soldats ; et il leur vend son vin

plus ou moins honnête au prix de 1f le litre.

Un jour, cet honorable commerçant m'amène un homme de

ma Cie. Il le tient par le bras comme un malfaiteur et me dit : "Mon

lieutenant, je viens de prendre dans mes écuries un homme en

train de me voler un œuf. J'étais caché dans un

coin de l'écurie, et je l'ai vu prendre l'œuf sur le

nid." Le voleur de l'œuf était blanc comme un linge.

Evidemment, il a eu tort de voler cet œuf, et le vol n'est pas

admissible. Mais j'étais outré de voir cet aubergiste,

dépouilleur de nos soldats, porter plainte pour une pareille

peccadille. Dans un cas semblable, il aurait été

préférable qu'il admonestât le soldat, sans

porter plainte.

Je me fais conduire à l'écurie, au coin où

s'était caché l'aubergiste. Je me fais montrer "le nid"

où a été commis le larcin.

Et avec le plus grand sang-froid, je dis à l'accusateur :

"Vous mentez ! Du point où vous étiez caché,

vous ne pouvez apercevoir que le bras gauche de l'homme. Quand on

vole, on se sert de son bras droit !"

J'ai donné 4 jours de prison à l'homme, en l'invitant

à ne plus recommencer.

J'ai invité les hommes à avoir un peu de cœur, et

à "mettre à l'index" le cabaretier qui ne craignait pas

d'exagérer ses prix, et qui portait plainte pour un œuf

qu'on lui volait ! Ah ! ces mercantis ! quelle sale race !

Le Capitaine a pu se procurer du vin qu'il a vendu aux hommes 0f 45

le litre.

Je vois toujours "la tête" de l'aubergiste lorsqu'il

s'aperçut que sa maison avait été mise à

l'index par les soldats.

|

une  rrivée

inopportune rrivée

inopportune

|

Je suis volontaire dans un régiment

actif. Un instituteur doit donner l'exemple. Mon départ doit

avoir lieu incessamment. J'écris à ma femme de venir

passer quelques jours auprès de moi, en attendant mon

départ.

Elle arrive un jour, vers midi, et je suis heureux de retrouver ma

chère femme que je ne reverrai peut-être plus. Je lui

cache mes démarches et je lui représente mon

départ pour un régiment actif comme une chose

absolument normale.

Comme je suis heureux de revoir ses jolis yeux bleus, de me blottir

contre celle à qui j'ai joué le vilain tour de partir

comme volontaire dans l'active !

Un remords m'avait pris, à la suite de mes démarches,

et c'est pour cela que j'avais fait venir ma femme pour la revoir

encore une fois...

Mais le Capitaine à la jolie guérite, qui remplissait

le rôle de major de la garnison, veillait au grain. Il avait

appris rapidement l'arrivée de ma femme, et me fit appeler

:

"Comment votre femme a-t-elle pu venir ici ? Vous savez bien qu'il

est défendu de faire venir sa femme ? Lord Kitchener l'a dit :

Pas de femme ! - que diable Kitchener venait faire dans cette

histoire ! - Il faut donc que votre femme reprenne le premier train,

sans cela je suis obligé de faire un rapport au Colonel sur

cette affaire, et cela pourrait être très grave pour

vous !"

Très grave ! Je répondis au Capitaine que ma femme

partirait le lendemain matin, par le premier train. Ce qu'elle fit,

courageusement d'ailleurs.

Le Capitaine qui faisait de si jolies guérites, qui faisait

partir les femmes, ne pouvait comprendre pourquoi j'avais pu faire

venir ma chère compagne : il avait oublié de s'inscrire

sur les listes des volontaires.

|

une leçon de  olitesse olitesse

|

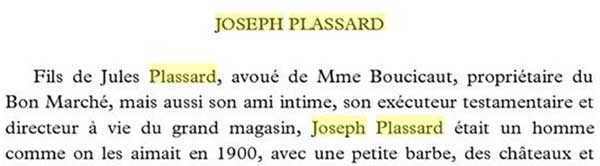

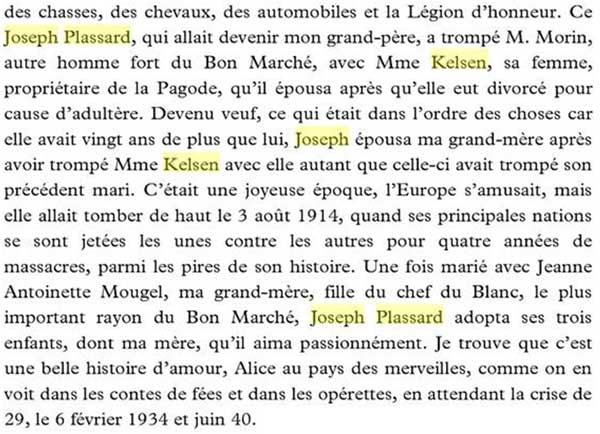

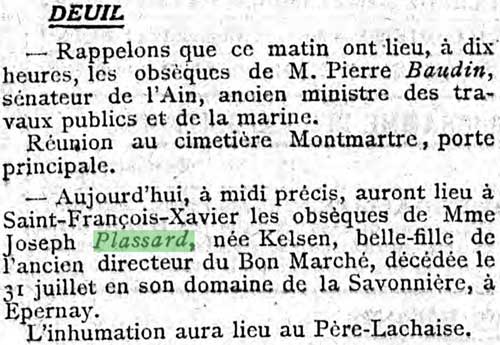

M. le Maire (Joseph Plassard, fils de Jules

Plassard) et Madame son épouse sont à

Saint-Léger depuis le 4 août 1914.

M. le Maire a cinquante-et-un ans ; son épouse en a

soixante-deux. C'est un ménage bien assorti !! Ils ont

vécu maritalement tous les deux pendant de longues

années, puis ils ont fini par s'épouser

légalement un an ou deux avant la guerre.

Le Maire est un homme sec, aussi sec qu'Harpagon, aussi pingre que

lui, absolument insignifiant, et conduit par sa femme comme une

pauvre marionnette.

Madame est née dans le Luxembourg. Elle a les cheveux rouges,

et la figue ornée de grosses taches de rousseur. Elle se teint

et se peint.

Elle était intimement liée, avant la guerre, avec une

certaine demoiselle Koetsemberg, brêmoise d'origine, qui avait

une volumineuse correspondance avec l'Allemagne, et de nombreuses

visites, en son domicile, à Paris, rue...

Cette Koetsemberg, était-ce une espionne ? Sans doute.

Tous les Allemands, établis en France, couvraient notre pays

d'un vaste réseau d'espionnage...

Madame a voulu s'immiscer dans les réunions de jeunes filles

qui avaient lieu à l'école depuis de nombreuses

années, et elle a fini, avec son caractère hautain, par

vouloir diriger, commander, dominer...

Ma femme est appelée chez M. le Maire : Madame la mairesse

n'est pas satisfaite de la combinaison proposée par ma femme

et conseillée par moi : l'organisation des classes (ma femme

aura les grands garçons et les grandes filles ; l'adjointe les

petits garçons et les petites filles.) Madame est

outrée de voir que pareille combinaison ait pu avoir lieu sans

son avis, sans l'avis du maire. Mais ma femme explique que c'est par

devoir qu'elle agit ainsi ; qu'avant de partir je lui avais

demandé de prendre mes grands élèves, et que,

comme directrice d'école, elle estime que l'organisation doit

avoir lieu ainsi... et que les chefs hiérarchiques ont

approuvé cette manière de voir.

Et la femme rousse réplique, méchante : "Vous n'avez

pas le ton poli ! Toutes les fois que vous ne serez pas correcte, je

vous le ferai remarquer."

Et voilà une femme qui pendant trente ans a vécu

maritalement ; qui a mené une vie de bâtons de chaises ;

qui est d'origine étrangère, et qui donne une

leçon de politesse à une honnête femme ! C'est le

comble du culot !!

Ma femme sortit indignée de la maison du maire.

|

"Construit

en 1896 par l'architecte Alexandre Marcel, (la salle de

cinéma) La Pagode est influencée par le

japonisme de l'époque. Emile Morin, alors directeur

du Bon Marché, l'a fait construire pour son

épouse, Suzanne Kelsen.

Dès son

ouverture, l'endroit fait parler de lui : un dîner de

cent couverts, suivi d'un concert sur place de l'Orchestre

de l'Opéra défraye la chronique. Un premier

scandale étouffé par un second. Suzanne Kelsen

est la maîtresse de l'associé de Morin, Joseph

Plassard. Les époux divorcent l'année de

l'ouverture du cinéma. Magnanime, Morin laisse

à son ex-femme La Pagode.

A la mort de Kelsen,

Plassard se remarie et acquiert avec Antoinette Mougel, sa

nouvelle épouse, les hôtels particuliers autour

du cinéma. La Pagode devient un lieu de

réceptions où les gens du tout Paris viennent

se montrer et se divertir.

En 1927, pour des

raisons financières, l'ancien associé de Morin

est obligé de fermer la salle. La Pagode est

délaissée au point que des chèvres

broutent même dans le jardin !"

source et

lien : https://proprietes.lefigaro.fr/actualite/le-mobilier-du-cinema-la-pagode-mis-aux-encheres-a-paris-100710963

Extrait de "Libera

me" par François Gibault

pour tout

savoir sur leur généalogie : https://gw.geneanet.org/christophejeanteur?lang=fr&n=kelsen&oc=0&p=amelie+suzanne

Le Figaro - 3

août 1917

Le Figaro - 3

juillet 1920

C'est le fils de Claude-Jules Plassard, le bienfaiteur

de Saint Léger. Il est parfumeur à Paris.

C'est le frère du "méchant" Joseph, maire de

Saint Léger, qui fait des misères au couple

Perrussot.

|

|

le  épart

pour le front épart

pour le front

|

Quelques officiers volontaires sont

acceptés pour partir sur le front. Dans le nombre figurent le

Capitaine Corne et moi. Nous sommes versés au 160e

régiment d'infanterie.

lien

ici vers la biographie d'Eugène

|

Nous sommes chargés, à cette

occasion, de conduire un fort détachement (1500 hommes

environ) en renfort, sur le front, dans les unités actives.

Nous faisons nos adieux à nos bons camarades. Le commandant du

bataillon nous regarde partir d'un air distrait. Le Capitaine qui a

construit une si jolie guérite me tend la main que j'oublie de

serrer. (Il peut bien faire partir les femmes des camarades ! Il est

assuré de revoir la sienne, lui !)

L'embarquement a lieu sans encombres, à la gare de

Besançon. Au départ, les hommes sont loquaces. Le bruit

court que le détachement est dirigé sur une ville du

centre : quelques hommes bien informés prétendent que

le point terminus du voyage est Paris. Nous les laissons dans

l'erreur...

Jusqu'à la gare du Bourget, l'animation régna dans les

compartiments : mais quand, du Bourget, le train prit la direction du

Nord, le calme naquit comme par enchantement. Les hommes comprenaient

qu'ils allaient, non pas dans une ville tranquille, mais directement

sur le front de combat. Nous voyageons (à partir du Bourget)

toute une nuit avant d'arriver à Amiens. Le jour commence

alors à éclairer la campagne, et on s'aperçoit

que le train file dans des régions qui ont vu la guerre : on

aperçoit des maisons détruites, des ponts coupés

et restaurés au petit bonheur, des tombes de soldats, à

chaque instant.

Nous arrivons à la gare d'Authieule,

point terminus du chemin de fer à cette époque. Les

hommes descendent du train. Nous les groupons en ordre et les

conduisons dans un champ, en colonne de compagnie. Les faisceaux sont

formés. Les corvées d'eau et de bois sont

organisées, et les cuisiniers préparent le café.

En attendant, les hommes mangent un repas froid. Le Capitaine a

reçu un pli de l'autorité militaire : ordre de se

mettre en route sur Bertrancourt.

La colonne part et arrive à Bertrancourt en pleine nuit. Les

hommes sont fatigués. Les hommes s'installent dans les

cantonnements préparés par les fourriers partis

à l'avance. Dès que l'installation est terminée,

que les hommes, fatigués, commencent à s'allonger sur

la paille - quand il y en a - ou sur le sol - souvent -, ordre est

donné de déguerpir et de filer sur Sailly-aux-Bois. Les

hommes maugréent, car ils sont rompus de fatigue, par les deux

nuits et deux jours de voyage ; de plus, la nuit est d'un noir

d'encre... Il faut repartir quand même.

Dans le lointain, on entend le bruit du canon et de la fusillade.

Nous arrivons à Sailly-le-Bois, vers minuit. Personne ne nous

attend dans ce village. Le Capitaine et les gradés vont

répartir les hommes dans les locaux inoccupés, s'il y

en a encore. Pour ma part, je cherche, dans la nuit, un local pour

les officiers. Je heurte à une porte : "Qui est là ?"

me dit-on de l'intérieur - Ce sont des soldats qui cherchent

un gîte. - M... pour les soldats ! - Quel est le vieillard qui

vocifère ainsi ? - C'est le médecin à cinq

galons !" Je m'enfuis et je heurte à une autre porte : c'est

une bonne vieille qui vient m'ouvrir et qui a la hantise des boches

qui ont grillé le village il y a peu de temps : "Vous ne me

ferez point de mal ? - Non. Madame, nous sommes des Français.

- Oui, mais les Français m'ont volé mes lapins. - On ne

vous prendra rien."

Sur cette assurance, elle nous installe dans sa cuisine où je

fais placer des bottes de paille récoltées dans le

hangar voisin. Je vais à la rencontre du Capitaine et nous

revenons au gîte où nous nous allongeons l'un à

côté de l'autre comme deux frères, au son du

canon qui fait rage à proximité du village.

|

|

de

la gare d'Authieule à Sailly au

Bois

|

Eugène

raconte : " Nous arrivons à la gare d'Authieule,

point terminus du chemin de fer à cette époque

(...)"

Authieule se trouve en Picardie, dans la Somme, au bord de

l'Authie, pas loin du tout de St Léger les

Authie. Peut-être qu'Eugène est

passé par cet "autre" St Léger, en pensant au

sien ?

"(...) Ordre de se

mettre en route sur Bertrancourt. La colonne part et arrive

à Bertrancourt en pleine nuit."

Bertrancourt est à 18 kilomètres d'Authieule,

à deux pas de Bus lès Artois.

" (...) Ordre est

donné de déguerpir et de filer sur

Sailly-aux-Bois. Les hommes maugréent, car ils sont

rompus de fatigue, par les deux nuits et deux jours de

voyage ; de plus, la nuit est d'un noir d'encre... Il faut

repartir quand même. Dans le lointain, on entend le

bruit du canon et de la fusillade. Nous arrivons à

Sailly-le-Bois, vers minuit."

Sailly au Bois se situe à 5 kilomètres de

Bertrancourt.

Enfin arrivés

au cantonnement, les soldats auront fait, à pied et

en pleine nuit, 25 kilomètres depuis la gare

d'Authieule !

Cet épisode se

place alors qu'Eugène est Lieutenant au 60e

Régiment d'Infanterie Territorial. Avec le Capitaine

Corne, les Lieutenants Monnier et Bruy et le Sous-Lieutenant

Mayer, il fait partie des "Cadres de Conduite" de deux

détachements vers le 79e RI et le 160e RI.

Le départ à lieu de la gare de Besançon

le 8 octobre 1914. Les "Cadres de conduite" sont de reour au

dépôt de Besançon le 15 octobre.

Voir p.

7 et 8 du JMO - 60e

régiment d'infanterie territoriale : J.M.O. 9

août 1914-8 août 1915 o 26 N

786/29

|

|

etour etour

|

Le lendemain (ou plutôt le même

jour), à 5 h du matin, j'étais debout. Je parcours le

village où l'on entrevoit de ci, de là, des

lumières. J'aperçois des soldats qui préparent

le café ; et je suis heureux de boire "un quart de jus".

A la sortie du village, il y a plusieurs batteries de 75. Ce sont

celles qui tiraient cette nuit.

Je rentre au logis. Le Capitaine est debout, lui aussi, et il est en

pourparlers avec la bonne vieille pour qu'elle nous donne à

manger. Elle n'a aucune provision chez elle : les Allemands lui ont

pris à peu près tout ce qu'elle avait : jambon, lard,

vin, légumes, etc. Elle nous dit que dans la maison "en face"

nous trouverons un bon lit pour la nuit suivante et peut-être

de quoi manger. Néanmoins, elle consentit à nous garder

encore la journée et nous fit cuire une poule, la

dernière qui lui restait, dit-elle. Elle n'avait plus de vin,

mais nous en trouvâmes une bouteille dans le village...

La maison d'en face est occupée par un brave instituteur

retraité qui nous accueille à bras ouverts. Nous

aurons, la nuit prochaine, un bon lit. Pour notre repas du soir, la

ménagère va nous faire une bonne soupe avec un "reste

de jambon" et un chou oublié dans le jardin. Une bouteille de

vin échappée aux recherches des boches

complètera notre repas, si nous restons au village.

Pendant toute la matinée, les hommes se nettoient,

préparent leurs sacs, et se tiennent prêts à

partir.

Dans l'après-midi, rassemblement du détachement,

à la sortie Est du village. Là, des officiers du 146e

et du 153e viennent prendre possession du détachement. Les

1500 hommes sont répartis dans les deux régiments, et

chaque groupe est à son tour réparti dans les 12

compagnies. La répartition a lieu sans incident

sérieux. A un moment donné, un avion boche survola

notre rassemblement, et l'ordre fut donné aux hommes de se

coucher et de garder l'immobilité. Chaque gradé

emmène ensuite son groupe. Nous disons adieu à tous nos

camarades que nous voudrions suivre mais le Général qui

commande la division n'a pas d'ordre pour affecter les officiers, et

nous n'aurons pas d'ordres avant le lendemain...

Nous nous dirigeons vers notre maison hospitalière et en cours

de route nous rencontrons un vieillard en uniforme de soldat de 2e

classe, décoré de la rosette de la Légion

d'honneur. C'est un ancien Colonel qui s'est engagé comme

simple soldat dans un régiment actif. Il a belle allure et

nous le félicitons pour sa bravoure.

Chez notre instituteur, nous passons une bonne nuit, malgré le

bruit continuel fait par le piétinement des troupes en marche

et par le canon qui tire sans cesse...

Le lendemain, on nous apprend que nous sommes affectés non au

160e, mais au 89e et que nous devons rejoindre le dépôt

à Sens...

|

oyage

manqué oyage

manqué

|

Me voici à Sens. Je suis avisé

officieusement que je rejoindrai dans quelques jours le 89e qui se

trouve en Argonne. Mon bon Capitaine est versé au 289e.

Pourquoi sépare-t-on les amis ? Nous avions demandé

à rester ensemble. On n'a tenu aucun compte de nos

désirs. Pour me consoler, on me dit amicalement que je peux

faire venir ma femme. Je lui télégraphie de venir en

hâte me rejoindre à Sens.

Je me réjouis en pensant au bonheur qui m'attend. Ma

chère femme que j'ai quittée, à qui j'ai

joué le vilain tour, à 46 ans, de partir dans un

régiment actif, alors que je pouvais tranquillement rester

dans mon régiment territorial ou même dans une formation

de l'arrière, ma femme, dis-je, arrive demain. Mon

télégramme parti à 2 h de l'après-midi a

dû la "toucher" deux heures après. Elle a eu le temps de

prendre le train du soir. Demain matin, elle sera auprès de

moi.

Elle aura plus de chance qu'à son précédent

voyage. Ici, point de capitaine féroce pour la faire partir...

Avant d'aller au feu je pourrai donc revoir ma femme, pendant

quelques jours peut-être... Dans cette douce idée,

j'allais m'endormir lorsqu'on me prévint, vers 11h du soir,

que je devais partir le lendemain matin sur le front. Embarquement

à 10h 1/4.

Et ma femme qui arrive à 10 heures ! et elle est en route !

Impossible de lui télégraphier de ne pas venir !

Pourquoi m'a-t-on dit de faire venir ma femme ? Quelle nuit terrible

ai-je passé en pensant au désespoir de ma femme qui ne

pourra me voir que quelques instants, si le train arrive à

temps !

Ma femme est arrivée à 10h. Un officier, de mes

camarades, est allé la chercher à la gare des

voyageurs, et me l'a amenée au moment où je montais

dans le train.

Nos adieux furent empreints de tristesse. Elle ne pouvait retenir ses

larmes. J'essayai de rester calme.

Je lui expliquai que la guerre ne pouvait durer, qu'elle serait finie

avant un mois... Mais il fallut nous séparer. Notre train se

mit en marche, et pendant quelques instants j'aperçus un

mouchoir blanc qu'agitait ma femme qui me faisait des signes

d'adieu.

Et c'est ainsi que je suis parti sur le front !

|

otre

arrivée sur le front otre

arrivée sur le front

|

Le sous-lieutenant M... et moi, sommes

arrivés sur le front, en Argonne, à Neuvilly, au sud de

Vauquois. Nous sommes deux territoriaux, volontaires versés

dans un régiment actif. Je suis affecté à la 3e

Cie que je rejoindrai le lendemain. Mon camarade est affecté

à une autre Cie.

Le village où nous cantonnons la première nuit est en

ruines, comme tous les villages que nous avons rencontrés

(Clermont-en-Argonne). Les rues sont encombrées de

débris de toutes sortes. Des chevaux crevés empuantent

l'air. Les maisons qui restent debout sont en triste état :

portes absentes, tuiles enlevées, murs crevés par les

obus. Dans les chambres, tout a été pillé par la

horde de brigands : coffres forts brisés, meubles ouverts et

vidés. Tous les papiers de famille, le linge, les

vêtements, toutes sortes d'objets jetés par terre,

pêle-mêle, souillés, piétinés,

forment un désordre inexprimable.

Dans ce désordre, je butine une

poésie touchante, que j'ai conservée :

|

Ma

mère

Ma mère ! c'est elle,

Seigneur,

Que tu formas selon ton cœur,

A qui tu confias mon âme,

Elle est douce et bonne : elle sait

Tout ce que mon cœur veut, et c'est

Des femmes la meilleure femme !

Son front est pur, son

cœur divin

Et tu l'as faite belle afin

Qu'en m'enivrant de son sourire,

Plus doux qu'un rayon de miel,

Ce soit la beauté de ton ciel

Que sur son front je visse luire...

Seigneur, ton ouvrage est

parfait

Le don qu'en elle tu m'as fait,

A genoux, je t'en remercie.

Celle qui te portait enfant,

Dans ses bars, sur son cœur aimant,

Tu ne l'avais pas mieux choisie...

Je l'aime autant que tu

l'aimais.

Oh ! ne me la reprends jamais,

Si tu veux que je sois fidèle

Au conseil que j'en ai reçu

Comme à la vertu qu'elle a su

Me rendre plus douce près d'elle

Jeanne

Fosse

|

|

Et tout de suite, ma pensée vole vers ma

famille, vers ceux que j'ai laissés là-bas et je me dis

:

"Moi aussi, je vais piller : je vais prendre cette page où est

écrite cette poésie. Je l'enverrai à ma famille.

Ma femme, institutrice, apprendra ces vers touchants à ses

enfants. Et quand, plus tard, je la relirai, je penserai au petit

village de Neuvilly, et à la pauvre maison abandonnée

et pillée ! - Où est l'enfant qui copia ces vers aux

jours heureux du temps de paix ? En fuite... sans maison... au milieu

d'inconnus et d'indifférents..."

Personne ne s'occupe de Mayer ni de moi. Nous avons l'air

d'être des intrus. La nuit arrive.

Nous nous réfugions dans une grange. Nous faisons deux nids

dans les gerbes non battues, et, après avoir "cassé la

croûte", nous nous endormons comme deux frères d'armes.

Mais Mayer, avant de s'endormir, a ces paroles de

découragement : "Mon pauvre vieux, qu'est-ce que nous sommes

venus faire là !"

Il est vrai que le premier accueil qui nous a été fait

au régiment manque d'enthousiasme et de camaraderie.

Des obus tombent de ci, de là, dans le village.

Mais, malgré tout, nous dormons une bonne nuit. Le lendemain,

nous apprenons qu'un obus était tombé à

proximité d'une grange où logeaient des soldats, et

avait tué ou blessé plusieurs d'entr'eux.

Nous nous dirigeons, Mayer et moi, sur nos Cies respectives, non sans

avoir échangé une vigoureuse et fraternelle

poignée de mains.

En arrivant à la 3e Cie, j'apprends que je suis affecté

à la 10e. Pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu ? Pourquoi

me fait-on faire une longue marche inutilement ? Ah ! "J'en verrai

bien d'autres" dans cette guerre ! Je rejoins la 10e Cie et suis

affecté au commandement d'une section.

|

l' ttaque

de Vauquois ttaque

de Vauquois

|

Le village de Vauquois est situé sur un

point culminant. Les boches l'occupent fortement. D'épais

réseaux de fil de fer en défendent les approches. Sur

la crête de la colline, on distingue très bien la ligne

des tranchées ennemies qui passe sur la lisière sud du

village dont certaines maisons sont transformées en

observatoire ou en forteresses.

Deux bataillons sont chargés d'enlever le village ; d'autres

troupes, plus à l'ouest, doivent enlever Bourreuilles.

L'attaque aura lieu à cinq heures du matin. Elle sera

précédée d'un bombardement avec quelques

pièces de 90 et quelques pièces de 65, bombardement

dérisoire qui ne pouvait faire aucun mal à la garnison

et qui mettait les boches en garde.

Les compagnies sont à pied d'œuvre. A l'heure dite, le

départ a lieu, par vagues successives, les sections

échelonnées les unes derrière les autres. Les

hommes marchent comme à l'exercice.

Mais les guetteurs boches ont aperçu l'attaque qui

débouche de nos lignes, qui progresse et s'approche de la

colline...

Un feu de mitrailleuses prend de face et de flanc nos lignes

d'assaut. Les sections sont fauchées, et des files

entières d'hommes tombent les unes à côté

des autres, tués ou blessés. En quelques instants, le

sol est couvert de morts et de mourants. A l'ouest, le village de

Bourreuilles est en feu.

Les survivants doivent réintégrer les lignes de

départ. Seule une section, emportée par son

élan, arrive devant les fils de fer des lignes ennemies. Mais

l'obstacle, non atteint par l'artillerie, était

infranchissable. Ces héros tombèrent à leur

tour, et leurs corps devaient rester ainsi sur le sol, sans

sépulture, pendant des semaines et des mois, et ils allaient

faire partie de la longue et interminable liste " des disparus " qui

ne reparaîtront jamais.

Après l'attaque, nous sommes chargés d'aller relever

les unités en ligne, et la relève se fait, sans

encombre, la nuit suivante.

|

la  igne igne

|

Au matin, nous vîmes, devant nos lignes,

les cadavres de nos malheureux camarades : les morts, étaient

là, par files entières, ou par groupes de quatre ou

cinq, parfois isolés, dans toutes sortes de poses horribles et

tragiques. Celui-ci, un adjudant, totalement exsangue, couché

sur le dos, élevait la main droite, comme dans un geste de

commandement ; celui-là était allongé le long

d'un ruisseau, la tête à fleur d'eau, comme s'il buvait

; cet autre avait dû être étouffé à

la suite d'une hémorragie interne, car sa figure était

toute noire et boursouflée ; et cet autre encore, assis par

terre et appuyé contre un arbre, était mort pendant

qu'il pansait sa jambe broyée : il avait pu développer

son paquet de pansement et en appliquer les bandelettes autour de la

plaie... Et les morts se succédaient dans cette triste

vallée, jadis paisible et belle. Nous trouvâmes un petit

sergent, à genoux, dans une baraque, non loin de la ferme de

la Cigalerie, le fusil encore installé dans une ouverture de

la baraque, et qui avait été tué d'une balle en

plein cœur.

Il fallut profiter du brouillard ou de la nuit pour relever les

cadavres, car les boches tirent sur le service de santé.

A ce sujet, je me souviens d'une triste affaire : j'avais

accompagné le médecin dans sa pénible mission,

et nous dirigions et encouragions les brancardiers qui, dans ce

carnage, n'avaient pas l'âme très solide. On les voyait

quelquefois accourir auprès de nous et tomber par terre avec

leur brancard, en tremblant de tous leurs membres. A la suite d'un

spectacle trop tragique (d'une trop longue file de morts) ou d'une

hallucination, ils étaient soudain pris de panique, dans la

nuit, ou dans le brouillard, et il fallait les réconforter et

quelquefois les menacer pour qu'ils continuent leur triste et

accablante besogne.

Au moment de quitter le docteur, je lui dis : "Ah ! docteur, vous qui

représentez en ce moment ce qui reste encore de civilisation

dans cette horreur qui nous entoure, vous êtes obligé de

vous cacher comme un malfaiteur pour relever nos pauvres camarades !

Je trouve cela bien triste." Puis j'allai vers mes hommes, car

l'heure du "quart" approchait pour moi.

Je n'avais pas encore rejoint nos lignes que le docteur tombait comme

une masse, frappé par une balle en plein cœur. Il avait

été tué par une de nos sentinelles

affolées qui, à travers le brouillard avait

aperçu des ombres et avait tiré, croyant avoir affaire

à des ennemis. Il avait complètement oublié

l'avertissement qui avait été donné aux

sentinelles, qu'une équipe sanitaire relevait les morts devant

nos lignes. La pauvre et héroïque dépouille du

médecin repose dans le cimetière d'Aubréville,

à côté de nombreux camarades de notre

régiment !

|

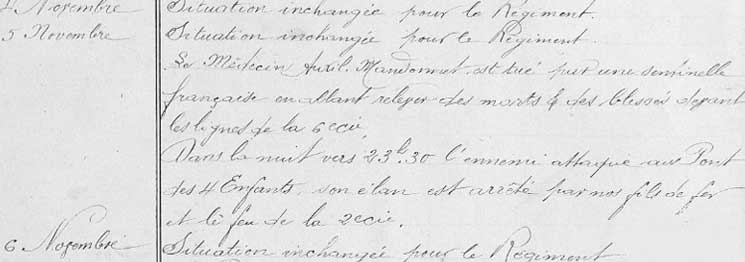

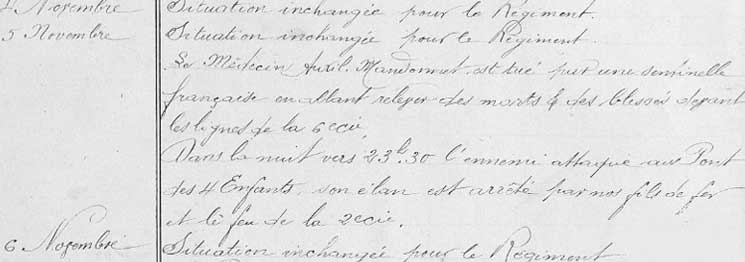

mort

d'un médecin français tué en

Argonne par une sentinelle française

5 novembre 1914

|

Eugène

raconte : " Je n'avais pas encore rejoint nos lignes que

le docteur tombait comme une masse, frappé par une

balle en plein cœur. Il avait été

tué par une de nos sentinelles affolées qui,

à travers le brouillard avait aperçu des

ombres et avait tiré, croyant avoir affaire à

des ennemis (...) La pauvre et héroïque

dépouille du médecin repose dans le

cimetière d'Aubréville, à

côté de nombreux camarades de notre

régiment !"

La scène se

passe au 89e RI "non loin de la ferme de la Cigalerie" en

Argonne, au début novembre 1914. Peut-on savoir

comment s'appelait ce malheureux médecin ?

Son identité

nous est révélée par le J.M.O.du 89e

Régiment d'Infanterie (1) :

"5 novembre (1914)

…/… Le Médecin Auxil. Mandonnet est

tué par une sentinelle française en allant

relever des morts et des blessés devant les lignes de

la 6e Cie (Compagnie)"

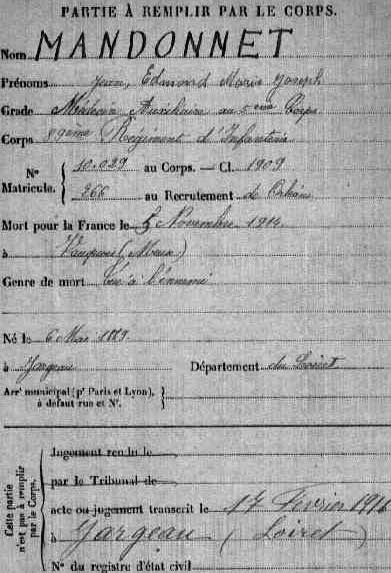

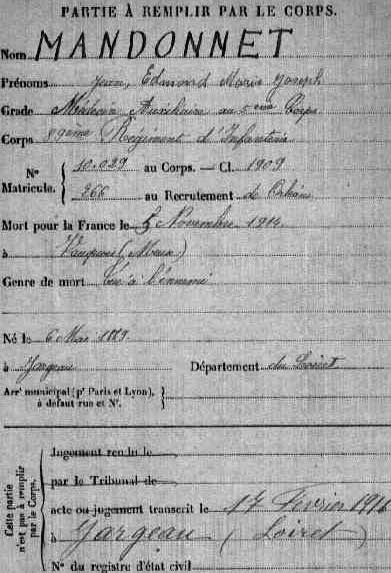

"Jean Edmond Marius

Joseph Mandonnet, Médecin Auxiliaire au 5e Corps, du

89e Régiment d'Infanterie ; Mort pour la France le 5

novembre 1914 à Vauquoi (Meuse) tué à

l'ennemi, né le 6 mai 1889 à Jargeau,

département du Loiret"

Il avait vingt-cinq ans.

(1)

7 avril - 31

décembre 1914 - 26 N 668/1

http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr/jmo/img-viewer/26_N_668_001/viewer.html

|

|

le  uart uart

|

Nous nous partageons le service, car nous

sommes trois officiers. Chacun fera quatre heures de garde la nuit et

quatre heures le jour. Et il ne faut pas croire que lorsque

l'officier a fini "son tour de quart" son service soit fini. Le

service de l'officier n'est jamais fini ; et, lorsqu'il tombe de

fatigue, il doit placer une sentinelle à côté de

lui pour le réveiller à la moindre alerte.

Prendre le quart, c'est veiller pendant qu'une partie de la compagnie

repose ; c'est passer d'une sentinelle à l'autre ; voir si

chacun est à son poste ; c'est être attentif à

tous les bruits, à tous les signaux, c'est empêcher

toute négligence des hommes de garde.

Je suis de service, cette nuit, de 10 heures à deux heures. Il

fait un froid de loup. Il y a dix degrés de froid. Le givre se

colle à ma moustache. Il fait une nuit absolument obscure, et

je ne vois pas la piste que je dois suivre, derrière la

tranchée où sont les hommes. J'oblique trop à

droite, et je vais me heurter dans une file de cadavres

couchés côte à côte, raidis dans leurs

dernières poses, attendant qu'on les enterre. J'appuie

à gauche, trop à gauche, car j'entends crier sous mes

pieds : je suis monté sur la tranchée, recouverte, en

cet endroit, de branchages et de terre, et je sens que je m'enfonce

dans l'abri et que les branches cèdent. Les hommes viennent me

sortir de ma fâcheuse position, et je continue ma ronde, allant

visiter les sentinelles assez éloignées les unes des

autres, car le front occupé par la compagnie est très

développé.

La tristesse me saisit : je pense à mes pauvres camarades dans

lesquels je me suis heurté, et qui dorment leur dernier

sommeil ; à ces tristes dépouilles qui étaient

naguère des créatures aimantes, et qui maintenant

répandent des miasmes épouvantables dans l'air. S'ils

ne sont pas encore enterrés, c'est parce que les terrassiers

ont fort à faire pour venir à bout de leur lugubre

besogne ; et puis, il faut bien l'avouer, les pelles et les pioches

manquent. J'avais vu ces corps dans la journée, corps

broyés par les obus, troués par les balles. J'avais

aperçu une cartouchière entr'ouverte, sur l'un de ces

corps, et, dans cette cartouchière, une carte postale que

j'avais eu la curiosité de lire : c'était la femme qui

écrivait à son mari (soldat Alphonse L...) et dans le

bas de la carte postale - qui représentait une épouse

dans l'attente de l'absent - son fils, un tout jeune enfant qui

commence à écrire, avait mis : Ton petit Roger qui

t'attend.

Je pense à ce pauvre orphelin, à cette pauvre veuve, et

à tous les deuils, et à toutes les souffrances

accumulées, et la désespérance me saisit. Je

sens entre les épaules un froid glacial, lourd comme du plomb.

Des larmes coulent de mes yeux. Est-ce l'émotion, est-ce le

froid ? Heureusement que mon tour de quart tire à sa fin et je

peux aller me réchauffer auprès d'un bon feu de

bois.

|

le  ervice ervice

|

Le service de quart fini, après un

léger temps de repos, il faut se mettre au travail, surveiller

les corvées, activer les hommes souvent négligents,

faire distribuer des munitions, creuser des tranchées, des

boyaux, des sapes ; placer des réseaux de fil de fer devant

nos lignes, faire aménager des emplacements pour les

guetteurs, vérifier chaque coin de la tranchée,

l'améliorer sans cesse.

Je me souviens de la répugnance des hommes à creuser

les premières tranchées ? Il fallait les faire sortir

des frêles abris où ils étaient blottis (abris

faits avec les branches feuillues placées en forme de cabane)

et les menacer de punition. Il fallait surtout employer la

persuasion, préférable aux menaces pour le

tempérament français et pour des hommes brisés

de fatigue. Nous avions pour faire ce travail quelques outils de

terrassier, mais surtout des outils portatifs, ce qui fait que la

besogne n'avançait guère.

La nuit, nous placions des réseaux en avant de nos lignes, et

nous avions le soin de ménager des sorties, des chicanes, dans

ces réseaux, pour le passage de la patrouille. Les hommes

plaçaient, sur le fil de fer des réseaux, des

boîtes de conserve, des cartouches vides, accouplées,

des clochettes même, dont le bruit, au moindre contact des

réseaux, avertissait les guetteurs qui redoublaient alors de

vigilance pour éviter une surprise.

On commençait aussi à se servir de bombes

sphériques qu'on lançait sur les agresseurs ou dans les

tranchées ennemies. Ces bombes, d'ancien modèle,

étaient lourdes à manier ; l'arrachement du rugueux

était difficile à opérer. Les premières

que j'ai aperçues étaient installées dans une

niche creusée dans la paroi de la tranchée, et un

Tartarin avait écrit sur une pancarte placée en

évidence à côté des bombes : "Dangereux !

Défense d'y toucher !"

Les cuisiniers apportaient la nourriture la nuit, car la circulation

était presque impossible le jour, à l'abord des

premières lignes, et les ennemis postés dans les arbres

ou sur les points culminants nous surveillaient et tiraient sur les

imprudents. Un cuisinier s'étant hasardé à se

montrer en plein jour fut tué d'un coup de feu qui l'atteignit

à l'épaule et lui coupa l'artère

sous-clavière ; un soldat du génie qui creusait une

sape ayant levé la tête fut tué net d'une balle

explosive ou retournée qui lui fit une plaie affreuse au

cou.

Il fallait donc conseiller la prudence aux hommes qui, en voyant le

danger, se mirent à creuser les tranchées et les boyaux

avec ardeur.

La nourriture arrivait toujours froide et les hommes prenaient leurs

repas froids : le riz, le bœuf formaient la base de la

nourriture. Les hommes couchaient "sur la dure" enveloppés de

leur couverture et de leur toile de tente. Et "sur la dure" est une

manière de parler, car la terrible boue nous servait souvent

de lit, et parfois de linceul.

|

une  lerte lerte

|

Par un clair de lune, on aperçoit une

ombre qui descend la colline de Vauquois, dans les terres qui

avoisinent la ferme dévastée de la Cigalerie. C'est

certainement un ennemi. Une autre ombre suit... puis une

troisième... Dans la vallée on aperçoit d'autres

ombres. A cent mètres de nos lignes une masse noire,

précédée d'autres ombres, comme une ligne

d'éclaireurs précédant une colonne d'attaque,

semble se diriger vers nous, sans bruit, en rampant, comme pour une

surprise.

A notre droite, un bruit de fusillade intense crépite... Le

bruit se rapproche et gagne de proche en proche toute la ligne. Les

hommes tirent sur les points noirs, sur les ombres, que l'on

aperçoit, sur la masse sombre qui paraît être une

colonne d'assaut. Les mitrailleuses, placées sur la hauteur,

en arrière de notre première ligne, se mettent de la

partie et balayent la vallée. L'écho des bois

répète avec fracas le bruit de la fusillade. Les balles

sifflent en passant au-dessus de nos têtes.

Après un quart d'heure de cette fusillade enragée

à laquelle répond une fusillade partie des hauteurs de

Vauquois, le bruit se calme, et l'on se rend compte que les points

noirs aperçus étaient des cadavres non encore

relevés, la masse sombre une haie, et ces trois ombres qui

descendaient la colline une patrouille boche ou peut-être des

détrousseurs de cadavres.

A peu près toutes les nuits, des fusillades intenses se

produisent ainsi sans cause souvent bien déterminée.

Quelques hommes, affolés, tirent au hasard, les voisins en

font autant, la première ligne s'embrase de proche en proche,

et cela parfois pendant des heures entières...

A partir de sept heures du soir, en octobre, il n'est pas prudent de

quitter la tranchée, car l'ennemi aussi est sujet à ces

paniques. Dès que la fusillade éclate, il faut rester

à l'abri. Mais si l'on est dehors, en patrouille ou en

service, à placer du fil de fer, il faut se coucher

immédiatement, s'aplatir contre terre. Ce ne sont pas

seulement quelques balles qui passent, mais des milliers de balles

qui volent, avec leur bourdonnement particulier. Le Capitaine que

j'avais remplacé dans le poste que j'occupe avait

été tué ainsi, une nuit, par une balle. Et on

l'avait trouvé le lendemain, raidi, dans la feuillée

où il était allé imprudemment.

Quand on quittait cet enfer pour aller au repos, le bruit du

crépitement de la fusillade persistait dans les oreilles

pendant plusieurs journées...

|

la  elève elève

|

La relève a lieu par une nuit noire.

Nous sommes remplacés par le 4e d'infanterie. L'officier qui

commande la Cie qui nous remplace est un jeune gosse

échappé de Maubeuge. En quelques mots, il nous raconte

son odyssée et, naturellement, nous parle de sa famille, de sa

mère... Pauvre cher gosse ! Pendant ce temps, la nouvelle

compagnie arrive, s'installe, et nos hommes prennent le chemin de

l'arrière, par des pistes remplies de boue, des

fondrières où l'on disparaît... Défense

absolue de se servir de lanternes, de lampes électriques. Il

est défendu aussi de fumer... Les hommes, à la queue

leu leu, dans les bois sombres, trébuchent les uns contre les

autres, dégringolent avec un bruit de marmite et de gamelle

qui s'entrechoquent.

Malgré tout, nous sommes contents de sortir de la fournaise,

et d'aller passer huit jours à l'arrière, dans un bon

petit patelin, où l'on pourra dormir tranquillement, la nuit.

Aussi, malgré le poids écrasant du sac, des armes et

des musettes, malgré les heurts et les à coups, la

colonne avance assez vite...

A quelques kilomètres des lignes, en un point masqué

aux vues de l'ennemi, la troupe fait halte et le capitaine permet aux

hommes de fumer ; et malgré le cauchemar qui nous enveloppe

encore, les hommes rient et échangent des lazzis.

Après huit longues journées et huit longues nuits

d'angoisse, les nerfs se détendent, le cœur

s'épanouit à la pensée d'un bon gîte, d'un

bon lit de paille, de repas chauds, de café brûlant et

d'un bon repos à l'arrivée.

Un sergent s'approche de moi et me montre, dans l'horizon noir, vers

le sud, une lumière : "Ce sont sans doute des signaux faits

aux boches par un espion." Je regarde attentivement cette

lumière et, en effet, on aperçoit distinctement une

lueur qui tantôt brille puis s'éteint pour luire un

instant après.... Cela paraissait venir d'une colline

lointaine, car la lueur avait un éclat très

atténué. Mais en observant plus attentivement, je vis

que la lumière était produite, non par un espion

faisant des signaux, mais par un troupier qui, placé à

quelques pas de nous, fumait tranquillement un cigare qui brillait,

la nuit, à chaque aspiration du fumeur.

La route fut reprise et, après une heure de marche, il y eut

une nouvelle halte. J'étais accablé de fatigue. A un

moment, je dis au Capitaine : "Voyez donc ces lueurs qui filent,

là-bas ! On dirait des cyclistes ! Pourquoi ont-ils

allumé leurs lanternes ?" Et au même instant je tombai

à terre, pris d'évanouissement. (Les lueurs que j'avais

aperçues étaient des feux de cuisine. Si j'avais cru

les voir filer, c'est parce que la tête me tournait.) Quelques

gouttes d'eau de vie me ranimèrent, mais j'étais

épuisé, incapable d'un grand effort.

Une voiture de vaguemestre d'artillerie passant, je donnai mon sac au

conducteur qui devait déposer mon "fourniment" au poste de

secours de Clermont en Argonne. Mais le conducteur s'appropria le

tout (mon sac contenait tout mon linge et une chaude couverture) et

je ne trouvai rien en arrivant à Clermont...

Je fis tout le trajet à pied, et arrivai au cantonnement (les

Islettes) avec un soupir de satisfaction.

|

u

cantonnement u

cantonnement

|

Nous sommes au village des Islettes pour huit

jours. Je suis logé dans une maison située sur la route

de Tuteaux. Le "patron" de la maison est forgeron, et il me loge dans

une petite mansarde, sur un grabat où couchait son apprenti

avant la guerre. Je suis content de trouver ce grabat qui excite

l'envie d'un camarade logé à la belle

étoile.

Aussi je reçois sa visite. Il entre dans la pauvre

pièce, examine, et dit : "Vous êtes logé dans mon

secteur, et je vous prie de me céder votre place." Je lui

réponds que ma Cie est logée à proximité,

ainsi que le Capitaine, et que je reste où je suis. Il

répond qu'il est lieutenant commandant de Cie et, comme tel, a

le droit de priorité. (J'avais refusé de prendre un

commandement de Cie, ne me jugeant pas apte et

préférant le commandement d'une section.) Je lui

affirme que cette affaire va se régler par ancienneté,

devant le Commandant.

L'intrus quitte la place sans insister...

Ceci, simplement pour montrer combien un simple grabat pouvait

exciter les convoitises, après huit jours et huit nuits

passées à coucher à la belle étoile, dans

l'eau, dans la boue, dans le froid, dans l'enfer...

Après un bon repas, dans une cuisine bien chauffée mise

à notre disposition par le forgeron, je ne ressentais presque

plus aucune fatigue. Un bon sommeil, sur mon lit de camp, dans ma

chambre obscure, acheva de me remettre.

Le lendemain, je visitai le village. Il n'avait pas trop souffert de

la guerre ; les boches, à leur passage, s'étaient

contentés de piller et non d'incendier, contrairement à

ce qu'ils avaient fait à Clermont-en-Argonne. Aux Islettes,

quelques maisons étaient détruites. Comme

c'était un dimanche, je me rendis à l'église.

C'est là que j'aperçus pour la première fois le

général Gouraud, adoré des soldats.

C'était un bel homme, imposant avec sa longue barbe, mais

affable et souriant. Je pénétrai ensuite dans le

cimetière où dorment tant de soldats et je vis une

femme qui sanglotait, soutenue par des sous-officiers. C'était

la veuve d'un adjudant, tué récemment (l'adjudant

Bernard).

Elle était venue prier et pleurer sur la tombe de son mari, et

la détresse de cette malheureuse femme faisait venir les

larmes aux yeux de tous les assistants. Quelle terrible chose que la

guerre !

Nous passâmes huit jours dans ce village pauvre mais

hospitalier, puis nous fûmes envoyés dans la forêt

d'Argonne.

|

un  ncendie ncendie

|

Le sergent Rollet, de ma section, s'est fait

construire un petit abri, aux premières lignes où nous

sommes venus, non loin de la Haute-Chevauchée. L'abri n'est

pas très solide : les murs sont faits avec des mottes de terre

empilées les unes au-dessus des autres. Le toit est

formé avec de légers rondins recouverts de mottes. Une

ouverture forme l'entrée. Une cheminée, en mottes

aussi, dans laquelle flambe un bon feu, réchauffe mais enfume

la pièce dans laquelle on entre à "quatre pattes".

Mais Rollet exagère. En sybarite qu'il est, il chauffe, il

chauffe la pièce - le bois ne manque pas ! - et les

étincelles communiquent le feu aux rondins. Comme il est nuit

noire, les boches aperçoivent les lueurs de l'incendie, et ils

tiraillent dans la direction de la baraque en feu. Pas de

récipient pour puiser l'eau. Rollet prend un soulier, puise de

l'eau (?)

dans un urinoir à proximité, et éteint assez

rapidement l'incendie, non sans risque d'être tué, car

les balles pleuvent autour de lui.

Cet incident défraya longtemps la popote des sous-officiers,

et Rollet reçut, à cette occasion,

l'épithète de pompier, qu'il avait bien

méritée.

|

un  iège iège

|

Nous occupons un élément de

tranchée avancée et il faut réunir cet

élément à notre système de

tranchées par une sape. Quelques soldats du génie y

travaillent. A mesure que la sape avance, elle est recouverte avec

des rondins.

Des créneaux en acier protègent les travailleurs. Un

guetteur, le fusil prêt à tirer, surveille les

tranchées des boches.

Un jeune soldat du génie, observant par l'ouverture du

créneau, aperçoit un casque boche. Sans se douter du

piège, le jeune soldat veut avoir le casque. Il se procure une

perche qu'il munit d'un crochet et essaye d'attraper le casque. Mais

les bandits veillaient. Le pauvre jeune homme reçut une balle

en pleine tête et tomba sans vie dans la sape. Mais notre

guetteur qui avait vu le boche ajuster fit feu, les deux coups de

fusil se confondirent, et l'assassin tomba mort aussi.

J'étais accouru au bruit de la double détonation et me

rendis compte de ce qui s'était passé et du

piège dans lequel étaient tombés nos

soldats.

|

un  rdre

bien donné rdre

bien donné

|

Je vais en réserve avec un peloton. Les

hommes sont employés, les uns à charrier des rondins

pour les premières lignes ; les autres sont établis en

petits postes, en arrière de la première ligne. Le

commandant prend les 2 ou 3 hommes qui restent à "faire" du

bois pour sa cagna. Tout le monde étant ainsi employé

et dispersé, le commandant me fait appeler :

"Vous allez faire une tranchée en travers de la