|

24 mai 2001- sur les traces d'Antonio |

(...) Nous voici en route pour l'Yonne, sur

les traces d'Antonio. J'ai retrouvé ma confiance. Mes

recherches téléphoniques ont été

plutôt fructueuses, et j'en espère autant sur place. Le

temps est agréable, il fait doux, le soleil nous accompagne et

Gérard est près de moi. Je goûte le plaisir du

voyage et ce moment particulier où, par rapport à mes

visées, tout peut arriver…

Au fur et à mesure que s'avancera ce week-end qu'en sera-t-il

? Confrontée à la réalité, verrai-je mes

espoirs s'envoler, les pistes disparaître ? Ces incertitudes

ont raison de mon impatience et me font apprécier ce moment de

délicieuse espérance.

Saint Léger Vauban nous accueille en fin d'après-midi. Ce petit bourg est à quelques encablures de Trinquelin et de Quarré-les-tombes, et à trente kilomètres d'Avallon. L'auberge où nous nous installons est agréable. La maîtresse de maison est affable et notre chambre, confortable. Cela s'annonce bien. Avant le dîner, impatients de nous imprégner des lieux de notre enquête, nous allons à Trinquelin, découvrir où habitait Hippolyte Guyard.

Nous abordons le hameau au crépuscule. Les couleurs délavées du ciel ourlent l'horizon, le vert sombre des arbres coiffe les silhouettes énigmatiques des maisons immobiles dans le déclin du jour ; tout ici se tait et semble figé dans le temps … Le crissement des cailloux sous nos pas trouble à peine le silence… Cernée par ces témoins muets, j'écoute, recueillie, le murmure du vent dans les feuilles… Je me sais au cœur du secret que je cherche à percer, et en tendant l'oreille, j'entends presque les pas du petit Antonio…

Le lendemain, tandis que nous prenons notre petit-déjeuner, madame Leroy, l'hôtelière, s'informe de nos projets touristiques. Je la détrompe et lui fais part de ma recherche. Elle demande à y réfléchir. Un instant plus tard, elle nous suggère de rencontrer Ghislaine O..., une cousine de Raymond Guyard. Attentifs à toutes les pistes, nous suivons son conseil et c'est sans tarder que je me présente chez cette dame. À l'entrebâillement de sa porte, elle écoute ma demande. Née en 1941, la présence d'Antonio chez les Guyard avant 1940, ne peut pas lui avoir laissé de souvenir. Mais elle m'invite à rencontrer Jeanne Doudin et son mari Edmond qui est un cousin germain de Raymond Guyard. En sauront-ils plus ?

Après l'avoir remerciée, nous

nous rendons chez le couple Doudin que nous trouvons sans peine. Nous

sommes accueillis par une charmante dame en robe de chambre et

bigoudis, qui s'excuse de nous recevoir ainsi, alors que nous

arrivons sans nous être annoncés. Elle nous fait entrer

dans la cuisine ; un déjeuner à surveiller l'y retient.

Nous nous asseyons autour de la table en compagnie du mari et faisons

la chasse aux souvenirs. Ils se souviennent de nombreux Espagnols

fuyant le franquisme, réfugiés dans le pays. Des

familles, et aussi des gamins d'une douzaine d'années

arrivés sans parents, à l'initiative d'une cellule

communiste qui tentait de les protéger de la guerre civile

espagnole.

"Certains

étaient hébergés chez l'Paul, les Brizard, et

d'autres gens du coin, mais ils sont tous morts !"

Un peu déçue, mon

sourire s'affaisse, car malgré la bonne volonté de nos

interlocuteurs, je perçois qu'ils ne se souviennent pas

précisément des personnes qui étaient

logées chez les époux Guyard. J'interroge encore :

"Y a-t-il dans le

pays des enfants réfugiés de cette époque qui

seraient restés ici ?"

Ils nous parlent des frères Mattéo. Le plus jeune, Henri, habite près de l'hôtel. L'autre, Jean, au bout du village près de la Mairie, le troisième a quitté la région. Ils nous signalent aussi Jeannette Levieux, elle aussi, proche de l'hôtel. Nous prenons congé en promettant d'aller voir ces personnes. Et, puisque nous y allons, madame Doudin me demande si je veux bien remettre un petit paquet à Jeannette Levieux. Cette confiance me touche. Installée dans la voiture, le paquet sur les genoux, me voilà calme et heureuse. Je ne sais pas si ces visites vont faire avancer mon enquête, mais je suis encouragée par ces relations spontanées et confiantes qui viennent de s'engager.

Madame Levieux nous reçoit avec gentillesse. Elle souhaiterait coopérer, mais elle avait 6 ans en 1937 et de ce fait, n'a rien de très concret en mémoire. Elle regrette de ne pouvoir m'éclairer et me prodigue ses encouragements pour continuer. Ces paroles me font du bien, car de porte en porte, depuis ce matin, les pistes ne nous ont menés nulle part et j'ai besoin d'un peu de réconfort.

La visite escomptée aux frères Mattéo ne me revigore pas. Aucun d'eux n'est chez lui. Mais toutes mes cartes ne sont pas jouées. Nous avons rendez-vous à la mairie, pour rencontrer un conseiller municipal. C'est une dame. Après lui avoir exposé l'objet de mes investigations, elle me promet son aide et affichera l'avis de recherche que j'ai préparé. Elle se propose de consulter les archives de la mairie et celles de Quarré-les-Tombes, auquel Trinquelin était rattaché autrefois. En prenant congé, elle dit comprendre combien cette quête est importante pour moi. Sa compassion ne manque pas de faire jaillir mes larmes. Mais je me ressaisis. Ensuite, nous décidons de retourner chez Jean Mattéo. Il est toujours absent. Nous remettons notre visite au lendemain.

De retour à l'hôtel, nous

faisons escale au restaurant et commandons à déjeuner.

Avec une simplicité typiquement villageoise, Madame Leroy

s'enquiert de l'avancement de nos démarches. Touchée

pas sa sollicitude, je lui nomme les personnes que nous avons vues et

celles que nous avons manquées.

"Les Mattéo !

Hé bien justement, il y en a un là, à

côté !" dit-elle.

À côté, c'est le café. Nous nous y

rendons. L'homme qui se tient au comptoir semble un familier. C'est

Henri. Il est trop jeune pour être concerné par les

faits que je lui relate, mais il me suggère de voir ses

frères, et me donne les coordonnées de son

aîné, en Seine et Marne. Il me suggère encore de

parler avec Robert Pompon, le patron du bistrot de Trinquelin. Nous

essaierons de le voir ce soir, car après le déjeuner,

nous partons pour Avallon où nous avons rendez-vous avec

madame Lairaudat, pour rendre visite à Raymond Guyard,

à l'hôpital.

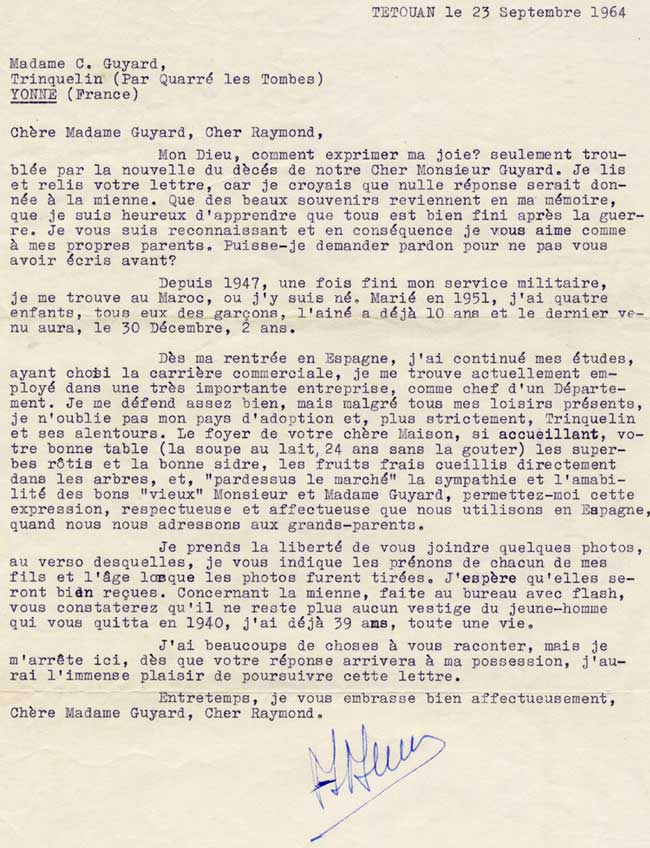

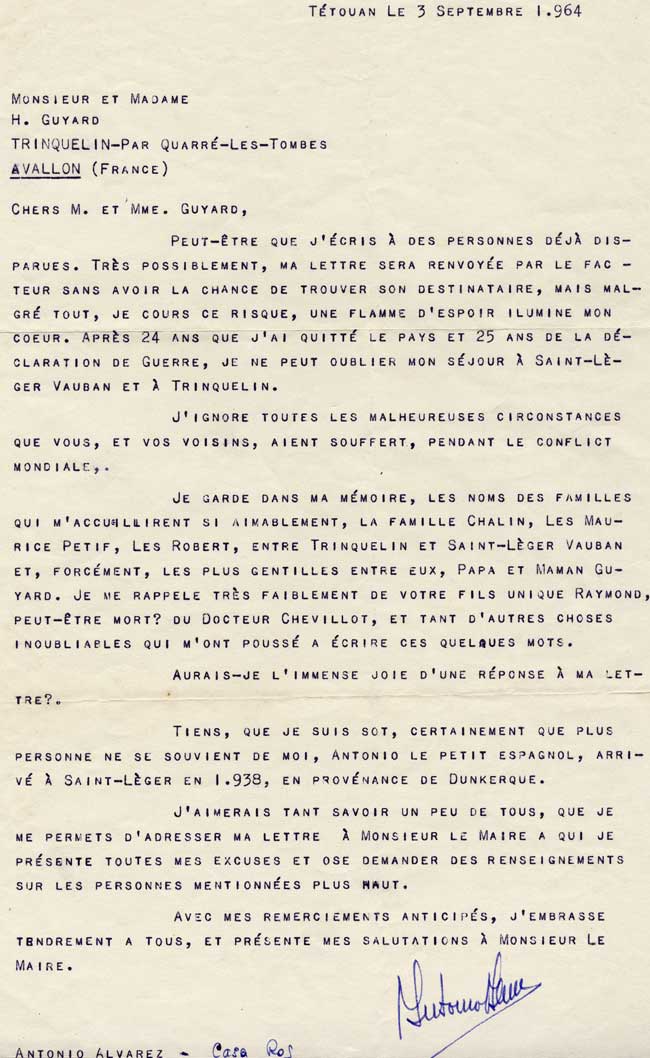

Je suis impatiente de la rencontrer, car au téléphone avant notre départ, elle m'a rapporté d'étonnantes informations. Intriguée par mon appel de lundi dernier, elle a mené sa propre enquête et questionné Raymond. Se souvenait-il d'un certain Antonio Morales ? Bien que privé de parole, le malade a hoché de la tête de façon affirmative. En avait-il eu des nouvelles ? À cette autre question, il a eu le même léger signe de tête. Confortée par ces affirmations, madame Lairaudat est allée chez lui et a fait quelques recherches. Elle a trouvé une correspondance intéressante datée de 1964 et accompagnée de photos. Mais chose déroutante, cette lettre semble provenir d'un certain Antonio Alvarez et non Morales.

Ce courrier a peu de chance de me concerner, mais madame Lairaudat insiste pour me le faire lire. Elle dit que ce monsieur écrit du Maroc et que de nombreux éléments cités coïncident avec ceux que je lui ai communiqués… C'est troublant. Y aurait-t-il là une piste ? Il me faut patienter un peu avant de le savoir…

La visite à Raymond Guyard est décevante. Le pauvre homme est moribond. Le teint blême, les yeux creux, recroquevillé dans une position fœtale, seule la cage thoracique révèle encore d'un léger souffle de vie. Il ouvre difficilement les yeux à l'appel de madame Lairaudat, engourdi dans un sommeil comateux. Les messages écrits en très gros caractères, que j'avais préparés pour tenter de communiquer avec lui, restent dans leur classeur.

Je me recueille un moment à ses côtés et l'invite à partir, tranquillement. Je le remercie pour tout ce que son père et lui ont fait pour Antonio. Je lui dis combien je regrette que nous nous rencontrions si tard. Nous aurions sûrement pris plaisir, l'un et l'autre, à bavarder. Nombreux sont ceux du village à m'avoir vanté son excellente mémoire.

Au sortir de l'hôpital, nous partons

pour Trinquelin. À notre arrivée dans le hameau, nous

sommes arrêtés par une course cycliste que quelques

anciens regardent passer. Nous descendons de voiture. Madame

Lairaudat reconnaît monsieur Amand, que j'ai eu au

téléphone quelques jours plus tôt, et nous

présente à lui. Il nous serre la main d'un geste

appuyé. Il se souvient de mon appel. Cet homme est un voisin

immédiat du couple Guyard et j'attends beaucoup de sa

mémoire. Je lui reparle d'Antonio. Il se souvient bien d'un

Antonio,

"très brun, petit, râblé",

mais ne m'en dit guère plus. Il n'est pas très causant.

Il nous invite à le suivre chez monsieur et madame Danjou (que

j'ai eus également au téléphone). Compte-t-il

stimuler ses souvenirs, en les confrontant à ceux de ses

voisins ?

Il est vrai qu'en leur présence, la conversation devient plus

animée. Ce couple très chaleureux, est touchant de

gentillesse et de désir d'aider. Les Espagnols, ils s'en

souviennent bien :

"Il y avait

plusieurs familles. Tous des bosseurs, les femmes aussi. Les hommes

travaillaient dans les bois et abattaient de l'ouvrage, les femmes

n'étaient pas en reste, et s'employaient dans les fermes.

Elles passaient, toute droites, avec leurs paquets sur la tête

et ne perdaient pas de temps en vain bavardages. D'ailleurs, ils

étaient tous ainsi : travailleurs, rapides, très

actifs, toujours pressés…"

Cette description me fait

échanger un petit sourire de connivence avec Gérard,

car s'il s'était agi de me décrire, il n'aurait pas

employé d'autres adjectifs. Avec satisfaction, je

décode dans les propos de ces braves gens, que je peux

être fière de cette nationalité espagnole que

m'offre ma filiation.

Plus tard, on m'apprendra que monsieur et madame Danjou sont des

enfants de l'Assistance publique, à qui l'administration n'a

jamais rien voulu dire sur leur origine. Je comprends et partage leur

frustration. J'en garde un attachement particulier pour ce

couple.

Lorsque nous quittons les époux Danjou, madame Lairaudat nous fait le plaisir de nous conduire jusqu'à la maison de Raymond, à quelques pas de là. Face aux deux imposants bâtiments dédiés à l'exploitation de la ferme, la demeure se tient modeste et effacée, telle une servante zélée.

|

la maison de Raymond Guyard, photographiée par Simone en 2008

Me voici dans la pièce principale qui s'ouvre sur le petit jardinet que nous venons de traverser en trois enjambées. Depuis que je suis en ces lieux, Antonio m'habite totalement. Je le porte en moi comme une future mère porte son enfant. Et c'est en sa compagnie, que je franchis le seuil. L'émotion m'étreint en découvrant l'intérieur : un buffet deux corps sur la gauche ; en face, un canapé fatigué adossé au mur ; une table au centre. Au fond, une porte ouverte dévoile une petite pièce dont j'aperçois l'évier de grès blanc qui doit servir de point d'eau, tant pour la cuisine que pour la toilette. Une porte entrebâillée, à gauche du buffet, laisse deviner l'unique chambre. Mon regard s'attarde sur le poisson de porcelaine qui décore le buffet, remonte sur les images jaunies accrochées aux murs, sur le calendrier des Postes…. Je salue, à droite, la vieille cuisinière baguée de cuivres, matrone ventrue qui règne sur les lieux, gonflée d'importance. Elle a dû en mijoter des repas et réchauffer des mains gelées tendues vers elle…

Les chaises de paille, creusées par l'usage, me parlent des occupants. Combien de générations ont vécu ici ? J'imagine Antonio, là, sur cette chaise au coin du feu, mordant à belles dents dans une tartine….

Notre cicérone me tire de ma

rêverie. Elle veut me montrer quelque chose à

l'extérieur. Je la suis, un peu à regret. Elle me

désigne un petit cabanon de briques rouges, adossé au

corps de la ferme. Environ quinze mètres carrés, une

seule porte et une petite fenêtre.

"C'est ici que

quatre personnes ont vécu, dit-elle, peut-être avec

Antonio."

Je regarde avec étonnement, ce qui n'est qu'un abri de jardin

sans confort et essaie d'imaginer la vie que pouvaient mener les

personnes entassées là. Certes elles échappaient

à la guerre, mais au prix de quels renoncements ? Des bribes

de récits chuchotés dans mon enfance me reviennent en

mémoire : la faim…, manger du rat…, se cacher…,

le froid… la mort. L'évocation de ces victimes de guerre

que j'associe à mon frère et à mes sœurs,

m'impressionne. Je réalise qu'une folie belliqueuse les a

arrachés à leurs parents pour les conduire là,

soumis à l'exil. Quelle tragédie ! Et que

d'épreuves à supporter !

Comment Antonio a-t-il vécu là ? Et mes sœurs, là-bas, toutes seules ? Je veux croire en leur bien-être, car dans ces hameaux je n'ai rencontré que des gens charmants. Mais un doute m'étreint : en temps de guerre, le "chacun pour soi" n'a-t-il pas prévalu dans l'âme humaine ?

Je regrette vraiment de n'avoir pas

retrouvé le malheureux Raymond plus tôt. Il aurait eu

bien des choses à me raconter sur leur sort. À quelques

mois près, c'eût été possible. Je ne peux

m'empêcher de penser au temps perdu à attendre le

précieux papier qui m'a conduite jusqu'ici…

Je me promets de revenir pour fixer sur la pellicule, à

l'attention d'Antonio, ces lieux qui n'ont peut-être

guère changé depuis soixante ans. La disparition de

Raymond, dernier survivant de la famille Guyard, pourrait bien

entraîner quelques mutations dans le paysage.

Nous reprenons la route pour notre dernière escale de la

journée et suivons à travers la campagne, madame

Lairaudat qui nous conduit chez elle. Pour l'heure, nous n'avons rien

appris de décisif et le moral oscille entre lassitude et

déception.

Madame Lairaudat-mère nous accueille chaleureusement. Elle aussi a interrogé sa mémoire. Elle a été ma première interlocutrice au téléphone, avant de me remettre aux bons soins de sa belle-fille. En attendant l'heure du repas, ces femmes nous montrent deux courriers trouvés chez Raymond. Le premier est d'une certaine Lucie ; rien dans le message ne fait allusion à Antonio. Le deuxième est celui dont m'a parlé notre hôtesse au téléphone. J'en suis curieuse, mais comment un signataire Alvarez, pourrait-il me concerner ?

Pourtant, la lecture m'accroche. Cet homme dit avoir quitté la famille Guyard en 1940. Il précise qu'après son retour en Espagne, il a repris ses études et s'est installé à Tétouan où il est né. Je tressaille. Antonio aussi est né à Tétouan ! L'auteur de la lettre s'exprime dans un bon français et a des formules très touchantes pour dire sa gratitude. Il écrit avec respect et affection à "ses bons vieux", à qui il manifeste "sa joie d'avoir reçu des nouvelles, troublé par le décès de notre cher monsieur Guyard…" Il demande "pardon de ne pas avoir écrit avant…" Et manifeste "sa reconnaissance…" "En conséquence, écrit-il encore, je vous aime comme mes propres parents…" Avec nostalgie, il se souvient de "la soupe au lait, 24 ans sans la goûter…" Il présente aussi sa petite famille. Il a quatre enfants, dont il joint les photos et la sienne. Il dit avoir 39 ans. Trente-neuf ans ? Antonio est né en avril 1925 et la lettre est de septembre 1964, cet homme a le même âge qu'Antonio. Ces coïncidences sont troublantes : même âge, même lieu de naissance, et même prénom... Et si c'était le même homme ? Je cherche en vain un nom de famille sur la lettre. Rien, sinon la signature formée de grands jambages que la vivacité et l'énergie rendent illisibles ; ils pourraient aussi bien désigner Morales qu'Alvarez. Sur l'enveloppe, l'adresse du destinataire, comme la lettre, est dactylographiée. À gauche, sont imprimés quelques mots qui ne prennent aucun sens pour moi : CASA ROS, Mohamed V. 11 TÉTOUAN. Est-ce l'adresse de l'expéditeur ? Ma méconnaissance totale du Maroc ne me permet pas de répondre. En dessous de TÉTOUAN, à la plume, a été ajouté : Alvarez. Est-ce son nom de famille ? Je m'y perds…

Puis on me donne les petites photographies, noir et blanc, jointes au courrier. Je les considère une à une ; en particulier celle qu'on me désigne comme étant la photo d'Antonio. Puisque je suis typée espagnole, je m'attends à ce que ce frère me ressemble. Or, je ne trouve pas de ressemblance frappante entre cet Antonio et moi. Un petit air de famille avec mon fils ? Peut-être, mais j'espère plus probant. Je passe vite sur les portraits de ses trois enfants qui ne révèlent rien, quand tout à coup mon intérêt s'éveille à la vue des deux clichés de l'aîné. Cet enfant en costume de communiant retient mon attention, car ces yeux-là, je les connais : ce sont les miens, à n'en pas douter. Une grosse bouffée d'émotion me gagne.

Mais comment un enfant du nom d'Alvarez pourrait me ressembler, alors que ma parenté est établie avec Antonio Morales ? Questions et coïncidences malmènent mes idées préconçues. Toutefois, ce nom d'Alvarez contrarie toute certitude…

Je lis et relis cette lettre. Elle me charme. Cet homme m'est sympathique. Il a du cœur. Du coup, le mien s'emballe, d'espoir et de désir que les doutes se dissipent. Et si cet homme était malgré tout mon frère Antonio ? Nous en discutons autour de ces photos et d'autres, que mesdames Lairaudat tirent d'une boîte pleine de commémorations. Elles m'offrent quelques clichés d'Antonio et des époux Guyard. Ce geste m'émeut. La découverte de ce frère est récente, mais à chaque pas que je fais à sa rencontre, il s'ancre en moi toujours un peu plus. Le lien affectif se tisse.

|

Antonio en 1964 - Il a 39 ans.

Monsieur Lairaudat nous rejoint pour partager un dîner très agréable. La conversation s'engage sur leur vie d'agriculteurs, si différente de la nôtre, lorsque tout à coup une pensée soudaine, me fait m'exclamer : "Excusez-moi ; je crois me souvenir que les femmes espagnoles gardent leur nom de jeune fille après le mariage !" Les yeux s'écarquillent autour de la table et personne ne peut confirmer mes dires. Il me faudra les vérifier, dès demain, auprès d'une amie espagnole. Cette particularité, si elle est confirmée expliquerait le nom d'Alvarez sur l'enveloppe ; la femme d'Antonio peut avoir complété leur adresse de son nom personnel. Dans cette éventualité, rien n'exclut que le rédacteur de la lettre soit bien Antonio Morales. A cette idée, j'exulte !

De retour à l'hôtel, cette dernière pensée m'obsède et l'impatience d'entendre mon amie au téléphone me tient longtemps éveillée. Gérard, lui, s'est endormi. Je n'ai pas cette chance. Mon sommeil sera court et entrecoupé de longs moments insomnies. Au petit matin, les yeux à peine ouverts, la pensée d'Antonio s'empare à nouveau de moi. J'ai hâte de valider mon hypothèse, sur le nom que portent les femmes espagnoles, une fois mariées !

Aussi, suis-je très tendue en composant le numéro de téléphone de mon amie. "Première sonnerie…, deuxième…, troisième…, Maria, réponds, je t'en prie !" L'appel résonne en vain ; visiblement elle n'est pas là, et je dois me résigner à renouveler mon appel à l'heure du déjeuner.

La visite suivante est pour

l'ex-institutrice du village et son mari. Celui-ci est doté

d'une très bonne mémoire. Mobilisé à la

déclaration de guerre en 1939, il a été retenu

loin de son village pendant sept ans. Il ne sait rien de ce qui s'est

passé chez le couple Guyard en son absence, mais il

connaît les faits marquants de la vie du village dont il relate

les péripéties avec beaucoup de brio.

Quant à sa femme, elle a retrouvé, depuis notre

conversation téléphonique, le registre des inscriptions

à l'école du village. Entre l'année 1937 et

1940, Antonio n'y figure pas ; ni sous le nom de Morales, ni sous

celui d'Alvarez. Aucun enfant n'est envoyé à

l'école par les Guyard. Je noie cette semi-déception

dans un verre d'eau, pendant que nos hôtes et mon mari prennent

l'apéritif… Mon esprit travaille. Pourquoi Antonio

n'aurait-il pas été inscrit ? Pour mieux le cacher ? A

moins que… ? La scolarité ne s'arrêtait-elle pas

à douze ans à cette époque ? Nos hôtes

confirment. Cela pourrait être l'explication. Nous restons sur

cette idée et les quittons sans en avoir appris davantage.

Cela ne m'émeut guère, car je suis déjà

ailleurs, impatiente d'appeler Maria…

Lorsque nous rejoignons le restaurant, il

est près de treize heures. Je profite de la préparation

de notre commande pour m'isoler avec mon portable. Lorsque j'ai mon

amie à portée de voix, je lui résume

brièvement le contexte et pose enfin la question qui me

brûle les lèvres. :

"Est-ce que les

femmes espagnoles conservent leur nom de jeune fille après le

mariage ?

- Non, me répond-elle.

- Non !

Je n'en reviens pas.

Tu es sûre ?

C'est très important pour moi !

Elle me fait reformuler.

- Est-ce que les

femmes, en Espagne, gardent leur nom de jeune fille après

s'être mariées ?

- Mais oui, bien sûr qu'elles le

conservent, s'exclame-t-elle,

mais lorsqu'elles ne

sont pas mariées à un Français !"

Maria, française par le

mariage depuis quarante ans, s'est identifiée à la

question.

Je remercie vivement Maria et jubile ! La femme d'Antonio, pour une

raison inexpliquée, a bien pu accoler son nom à la

lettre. Me voilà confirmée ; j'ai bien retrouvé

la trace de mon frère ! Je rejoins Gérard qui patiente

gentiment. "C'est

oui !" lui dis-je d'un filet de voix

étouffé par l'émotion.

Je vais attirer l'attention des convives

alentour, mais tant pis, je ne peux retenir le torrent de larmes qui

déferle. Qu'importent les regards, je m'accorde le droit de

vivre ce moment inoubliable, tel qu'il est. Ces pleurs me soulagent

de mes anxiétés et libèrent ma joie.

Gérard se réjouit avec moi. Je ne parviens pas à

lui dire combien je suis heureuse de partager cette émotion

avec lui, et à quel point je lui sais gré de sa

patience et de son soutien sans défaillance. Cette recherche,

depuis des mois, n'est pas de tout repos et ne me rend pas toujours

très agréable, mais il sait passer outre et me

réconforter. Nous trinquons à cette piste très

sérieuse, et comme il est difficile de manger et pleurer en

même temps, je me concentre sur le contenu de mon assiette ;

l'émotion se calme.

Après le déjeuner, nous filons

à Avallon. Je veux consulter les journaux de l'époque.

Le repérage dans cette ville inconnue et la circulation

difficile m'absorbent momentanément ; ils soulagent mon esprit

enfiévré. Mais nous trouvons porte close au

siège de "l'Yonne Républicaine". Le pont de l'Ascension

sans doute ?

Nous décidons alors de flâner dans la vieille ville.

Nous passons sous la tour de l'horloge, et parcourons la ceinture des

fortifications. Nous trouvons la collégiale Saint-Lazare et ne

manquons pas d'en descendre les quelques marches, bâties sur la

ligne frontière entre deux régions. Ainsi nous quittons

la Bourgogne, pour mettre un pied symbolique et distrayant dans le

Morvan.

Toutefois, les limites de ces découvertes touristiques ne tardent pas à se faire sentir. Antonio revient agiter mon esprit. A n'en pas douter, il est bien l'auteur de la lettre et c'est bien sa photo et celles de ses enfants qui sont là, dans mon sac. Trente-quatre ans ont passé, qu'est-il devenu ?... Où le chercher ?... Comment le trouver ?... L'adresse, sur l'enveloppe, est-elle toujours d'actualité ?...

Pour apaiser mes ruminations mentales, je veux partager la joie que me donne la confirmation que j'ai reçue de Maria. J'appelle madame Lairaudat car sans elle, je n'aurais pas localisé Antonio et n'aurais pu poursuivre mes investigations. La jeune femme se réjouit pour moi et son implication dans mon histoire me réconforte. Avant de raccrocher, elle s'engage de me faire parvenir ce qu'elle espère découvrir chez Raymond. Car, si l'on en croit ce que promettait la lettre, d'autres correspondances doivent s'y trouver. Elle m'assure de me donner des nouvelles et nous nous quittons, liées par une émotion commune. Puis j'appelle ma sœur, mes enfants, des amis…

Portés par l'euphorie de la victoire, Gérard et moi décidons de dîner à une terrasse et de profiter de la douceur de la soirée. Cela ne fait pas dévier la conversation pour autant, Antonio continue de nous accaparer… Et nous voici de retour à l'hôtel pour une dernière nuit avant de rejoindre l'Isère… Bouleversée par les récents évènements, cette fois encore, le sommeil me fuit. Ce n'est que très tard dans la nuit qu'il aura raison de moi…

Sur le chemin du retour, bercée par

le ronronnement du moteur et le confort ouaté de l'habitacle,

Antonio, là encore, ne me quitte pas. J'imagine le retrouver

et me projette dans notre rencontre… Je fais et refais le film

de l'évènement… Une question lancinante me

tracasse : comment lui dire que je suis sa sœur, alors qu'il

ignore tout de ma naissance ?... Comment l'informer sans le choquer,

ni le blesser, ni lui causer le moindre tort ?...

Au fil de ces pensées nous avalons les kilomètres, mais

combien m'en reste-t-il à parcourir avant de retrouver Antonio

?

Suis-je en train de les franchir dans le bon sens

?(...)

|

29 mai 2001 |

Coup de théâtre !

Le téléphone sonne. C'est

madame Lairaudat. Elle bout d'impatience de me conter sa nouvelle

découverte. Elle a trouvé chez Raymond une autre

lettre, du même Antonio. Elle est datée du 3 septembre

1964 (trois semaines avant celle que je possède). Cette

correspondance est adressée au Maire de Saint Léger

Vauban pour demander des nouvelles de la famille Guyard. Madame

Lairaudat me dit que le signataire donne son adresse : CASA ROS

TETUAN et son nom :

"Tenez-vous bien !

dit-elle, c'est

Antonio Alvarez !

- Alvarez !

Le ciel vient de me tomber sur la

tête, ce n'est

pas possible !"

En un instant me voilà projetée à la case départ, car si cet homme s'appelle Alvarez, il ne peut être mon frère. Pendant que la jeune femme me lit la lettre dans son intégralité, une question m'assaille. Comment un autre Antonio peut-il cumuler tant de points communs avec celui que je recherche ? Madame Lairaudat promet de m'envoyer le courrier. Je raccroche, consternée.

Un pas en avant, trois pas en arrière, où vais-je comme ça ? Déstabilisée, je nage en plein désarroi. Vite, le secours de bras réconfortants. Gérard ! Ensemble nous cherchons à comprendre. Une idée, déjà caressée, ne tarde pas à s'imposer : mon frère a-t-il changé de nom ? Si oui, qu'est-ce qui a pu le motiver ?... Admettons que ce soit possible… Comment, dans ce cas, mon père aurait-il pu avoir un certificat des autorités espagnoles qui localise son enfant Antonio Morales Martin ? Si cet enfant avait changé de nom, ne devrait-il pas être désigné sous celui d'Alvarez Martin ?...Comment expliquer cela ? Trop de choses nous échappent... C'est kafkaïen !

Mon découragement est grand, car si je ne suis pas sur les bonnes traces d'Antonio, alors, une fois de plus, où chercher ? Cette interrogation s'agite en vain dans mon cerveau enfiévré.

Pour m'apaiser un peu, j'invoque mon

père : Aide-moi,

papa, à retrouver tes enfants. J'ai hâte de te

découvrir à travers leurs confidences. J'aimerais

tellement comprendre quel genre d'homme tu as été, ce

que tu as fait de ta vie… Et tenter d'identifier ce que tu m'as

légué de ta personnalité, ce qui est ta part en

moi ?

Je suis embourbée dans les méandres de mes recherches,

et très loin d'être affranchie de cette part d'inconnu

qui m'a hantée. Toi, qui as, par ton absence, marqué si

tristement ma vie… Ne me laisse pas dans l'embarras, fais bouger

les choses… ; si tu le peux ! (...)

la préface de

Menie la quête de

Simone le récit

d'Antonio

![]()

![]()

![]()

Sinon, merci de fermer l'agrandissement.