|

l'exode des niños |

(...) A la gare de Dunkerque, notre petit groupe est dispersé. Un homme prend en charge chaque adolescent. Mon accompagnateur me fait monter dans un wagon. Durant le voyage nous causons. Je l'interroge sur ce qui m'attend. L'homme n'en sait rien. Il connaît juste ma destination, Saint Léger Vauban, dans l'Yonne, où il doit me remettre aux bons soins de monsieur le maire. La suite me sera probablement révélée par l'édile. Alors, pour passer le temps, on parle un peu politique, puis de l'Espagne et enfin de football.

|

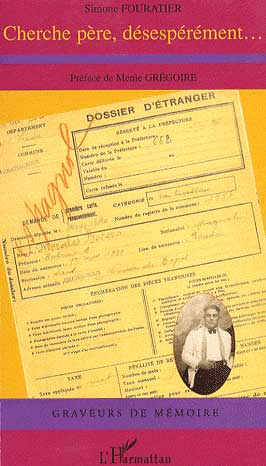

Antonio à 12 ans, avant son départ de Petite Synthe

À l'arrivée, cet homme me remet aux bons soins du docteur Chevillot, le maire. Quelqu'un me mène chez monsieur Chillane où je suis placé comme commis de ferme. C'est mon premier employeur. Je n'en garde pas un très bon souvenir. Ce monsieur est très rude à mon égard. Il se déclare bon catholique, mais il m'exploite sans vergogne. Je suis accablé de travail. Mes mains me font souffrir, elles se crevassent et sont boursouflées par le maniement d'outils très lourds, dont je n'ai aucune pratique. Mais je n'ai pas le temps de m'appesantir sur mes petites douleurs, il faut du rendement. Toujours houspillé, je trime du matin au soir, sans relâche. Malgré cela, les repas sont maigres. Le plus souvent, un œuf à la coque et un morceau de pain. Le soir, la dernière bouchée avalée, je cours à la grange où exténué, je m'affale sur un tas de paille, tout habillé. Le sommeil me prend à la minute même où je m'abandonne. Petite Synthe et son confort sont bien loin.

Cet homme porte ses contradictions, haut et

fort. Le profond dédain qu'il me manifeste, il le justifie en

disant à qui veut l'entendre :

"C'est le fils d'un

communiste ; il ne mérite pas autre chose que le

mépris."

À mon âge, que puis-je

répliquer ? Je prends conscience des désaccords dans

les prises de positions politiques. Porté aux nues par les

uns, le communiste est vomi par les autres.

Peut-être un bon mois plus tard, ma condition m'a fait perdre la notion du temps, taraudé par la faim et la fatigue, je mobilise le peu d'énergie qui me reste et, mon baluchon sur l'épaule, je prends mes jambes à mon cou ; c'est décidé je quitte les Chillane.

Comme je ne connais personne d'autre au

village, je vais trouver monsieur le maire. Je suis un peu

intimidé, mais résolu. Plus que les mots, ma

présentation en dit long sur ma situation. À part le

museau et les mains, je n'ai pas fait, une seule fois, ma toilette

depuis mon arrivée. Je ne peux demeurer plus longtemps chez

ces personnes-là. Monsieur le maire hoche la tête,

grommelle des paroles inintelligibles et hèle quelqu'un. On me

conduit chez monsieur Grandet, boulanger-pâtissier. Cette

destination me réjouit. Je me vois déjà, mordant

de bon cœur, dans de tendres miches de pain. Hélas, j'en

serai quitte pour saliver, le reste ne suivra pas. Là aussi,

on m'exploite, sans même me nourrir en suffisance ! Je

travaille dur et les journées sont longues. Elles se terminent

très tard et commencent très tôt. Les repas sont

chiches et le pain, qui pourtant ne manque pas, est compté. La

femme du boulanger a un caractère difficile et n'est pas

très tendre avec moi. Lassé de mon état et

toujours affamé, j'en suis à me demander si je ne vais

pas retourner voir le maire, quand un homme vient me voir. Je ne le

connais pas. Il m'entraîne à l'écart pour me

parler. Il me dit qu'à la ferme Rébrotte où il

travaille, on cherche un petit garçon comme moi.

J'écoute la présentation qu'il me fait de la vie dans

cette ferme. Une seule chose m'intéresse : mange-t-il à

sa faim ? Pour ça je suis prêt à tout.

"Oh ! Pas de

problème, on mange bien." me

rassure-t-il.

Qu'ai-je à redouter de pire, de ce que je viens de vivre ces

derniers mois ? Alors, allons-y. Pour conclure le transfert ! Je

laisse l'ouvrage et me rends chez les Rébrotte. Je redoute le

courroux de mes employeurs, mais tant pis. Roger, mon visiteur, me

présente au patron. Je lui vante mes récents

savoir-faire, et il m'engage de suite. Je retourne chez les Grandet

et leur annonce mon départ. Ça crie à

l'ingratitude, au va-nu-pieds qu'on recueille par charité, que

sais-je encore ? Les mots se diluent, tandis que je ramasse mon

baluchon et m'éloigne sans me retourner...

La ferme Rébrotte est située entre l'étang du Roi et le hameau de Trinquelin. Elle est grande. Il y a une dizaine d'employés dans cette exploitation ; tous sont adultes. Le contact avec eux est facile et amical. Enfin un peu d'humanité ! Le travail ne manque pas au domaine, mais les heures de repos sont plus importantes, et surtout nous sommes bien nourris. J'avais si faim ! J'en suis soulagé ; mon sort s'améliore. Les lourds travaux auxquels je suis confronté depuis mon arrivée à Saint Léger Vauban, m'ont endurci. Je supporte mieux mes petites misères. L'ambiance est bonne à la ferme, les patrons aimables et les ouvriers me traitent en copains. Assez souvent, il y a des moments de franches rigolades. Cela me fait du bien et me relâche un peu. Cependant, fourbu, je les laisse souvent à leurs rires et me couche. Comme mes compagnons, je dors dans la paille et je reste habillé pour lutter contre le froid. J'ai deux couvertures, trop minces pour être vraiment efficaces, mais "bien enroulé dedans, ça fait l'affaire" m'a-t-on affirmé. Où sont le confort et l'insouciance de Petite Synthe ? Je n'ai pas le loisir de m'y attarder, terrassé par la fatigue, je sombre chaque soir dans un sommeil de plomb.

|

Antonio en militaire, à 16 ans probablement, après son incorporation, à son retour de France

Au printemps 1939 de bon matin, je rencontre

un homme qui me salue et dit :

Ça va, mon

garçon ?

- Ça va M'sieur.

- Que fais-tu à la ferme Rébrotte ? Ça te

plaît ?

- Pour ce qui est du travail, oui, ça me plait ; j'aime les

bêtes et les travaux de la ferme.

Il faut dire que je me suis

habitué. À mon arrivée chez les Chillane, j'ai

beaucoup souffert des mains : ampoules à vif qui

s'infectaient, crevasses et engelures. Des pieds aussi. Depuis des

callosités se sont formées et je supporte mieux les

durs travaux. J'hésite un peu à lui en dire plus, mais

je suis encouragé par un regard doux et bienveillant.

- Ce qui me manque

le plus chez les Rébrotte, c'est l'hygiène. On ne peut

se laver, qu'à la pompe, dans la cour, (ce

qui excluait de me laver les parties intimes, mais ça, je n'ai

pas osé le dire) et

l'hiver comme l'eau est gelée…"

Puis-je dire que je n'ai plus porté un pyjama depuis Petite

Synthe ? Que j'ai toujours froid, même si je m'y accoutume, et

qu'il m'est difficile, pour ne pas dire impossible, de changer de

linge ?

Cet homme se montre sensible à mes dernières paroles. Il veut savoir où je couche et comment. Devine-t-il ce que je lui ai tu ? Il est vrai que je suis dans un piteux état. Quasi en haillons, et très, très sale. Je ne dois pas sentir très bon non plus. Si papa me voyait !

Mon interlocuteur continue à

s'inquiéter de moi, sa sollicitude me touche. Il me rappelle

le bon docteur Serrano. Le même regard bienveillant

m'interroge. C'est la première fois depuis que je suis ici

qu'on s'intéresse vraiment à moi. Après m'avoir

gentiment questionné, il me dit :

"Je m'appelle

Hippolyte Guyard, j'habite Trinquelin à quelques

kilomètres d'ici, où j'ai une ferme. Je vis avec ma

femme et mon fils. Si tu veux, tu peux venir chez moi, tu seras bien

traité et tu auras tout ce qui te manque ici.

Les douces paroles ! Je balbutie :

- Je veux

bien." la gorge nouée par

l'émotion. Qu'est-ce qui me prend ? Je ne vais tout de

même pas me mettre à pleurer. Nous convenons que

Monsieur Guyard viendra me chercher après le déjeuner.

Son regard amical se pose sur moi avec douceur, Mon visage

s'empourpre. Il y a bien longtemps que je n'ai pas été

regardé de cette manière-là. Pourquoi ces

sensibleries tout à coup ? Je les ravale, échange

encore une chaleureuse poignée de main, et m'éloigne

à grandes enjambées, honteux de ma faiblesse.

Après le déjeuner je m'explique avec les Rébrotte qui regrettent mon départ. Je serre la main des copains, prends mon baluchon et pars. J'ai le cœur confiant mêlé d'une pointe d'inquiétude, me suis-je laissé abuser ?

Me voilà dans la cuisine de la

famille Guyard, un peu intimidé. La maîtresse de maison

me sourit et me lance d'une voix forte :

"Bienvenue chez nous

mon garçon !

Et joignant le geste à la

parole, elle me plaque deux gros baisers chaleureux sur les joues.

Elle s'appelle Céline. Ce prénom, si doux à mon

cœur, ajoute à l'accueil. Raymond, le fils, un grand qui

doit avoir au moins vingt ans, me donne une vigoureuse poignée

de main :

- Content de

t'accueillir à la ferme."

Et moi d'être là. Je ne

l'ai pas dit, mais je le pense avec conviction. Ces gens-là

m'inspirent confiance. À l'issue de cette première

journée, je saurai que je suis enfin bien tombé. Pour

occuper l'après-midi, je commence par bêcher le jardin.

Je sais le faire, et m'en acquitte sans peine. Ensuite, je pars aux

labours. Hippolyte tient fermement la charrue, tirée par le

cheval. À sa suite, Raymond sème. Je ferme la marche

avec la herse, aux pas lents d'un couple de bœufs. Je ne dis pas

que j'ai su tout de suite maîtriser l'attelage, ni la

manœuvre pour tourner au bout du champ, mais j'ai vite appris.

Ça me plaît ces activités paysannes ! La

glèbe ensemencée, je reviens au jardin où je

continue à préparer la terre pour les semailles de

printemps. Je bêche, ramasse les feuilles mortes, nettoie les

allées…

J'œuvre et me dépense sans compter jusqu'à l'heure de la soupe. Je veux exprimer à ces gens-là que j'apprécie leur accueil et veux m'en montrer digne. Monsieur Guyard se montre surpris par mon travail et mon zèle. Il m'en fait compliment. Un fait rare ces derniers mois.

Nous voici tous réunis autour de la table. La fermière nous sert une soupe au lait. Oh ! là, là, délicieuse ! Elle est suivie d'une copieuse omelette aux pommes de terre, de fromage, noix et pommes. Je renoue avec la bonne cuisine et l'abondance, je suis comblé.

Après le souper, madame Guyard me dit

qu'elle me prépare de quoi me laver. "Enfin

!" pensais-je. Où ? Dans

l'étable. Il y fait doux, les bêtes par leur

présence ont réchauffé l'endroit. Raymond a

installé un grand baquet de bois qu'il remplit d'eau bien

chaude. Puis, il me laisse seul. Le délice de me fondre dans

cette matrice accueillante. J'y oublie mon corps un long moment, tout

à la bienfaisante chaleur et à la détente.

Après un bon savonnage, rosé à point, les

cheveux coiffés et vêtu de linge propre qu'on m'a

dégoté, me voilà de retour à la cuisine.

J'y suis accueilli par un concert de compliments :

"Quel beau

garçon !… Mazette… ! Tu es superbe…

!" Je renais à

moi-même.

La maison n'a qu'une grande chambre, meublée de deux belles armoires en vis-à-vis, avec chacune un lit sur leur gauche et sur leur droite. Une table et des chaises complètent l'ameublement au centre de la pièce. Mon lit est près de celui de Raymond. Les époux Guyard dorment en face. Me glisser dans des draps qui sentent bon le propre et retrouver le confort d'un lit douillet est une nouvelle félicité.

Le lendemain, le petit déjeuner

ressemble, pots pour pots de confiture, à ceux de Petite

Synthe. J'en retrouve les saveurs avec avidité et gourmandise.

Après une matinée passée au jardin à

faire les premiers semis avec Hippolyte, me voici de nouveau

fourchette et couteau en main devant une terrine maison du plus bel

aspect, suivi d'un savoureux bœuf bourguignon, de salade, de

fromage, et d'une tarte aux pommes. Le père Hippolyte pousse

les plats devant moi :

"Mange, mon

garçon, mange !"

Je ne me fais pas prier. Ah ! Renouer avec le plaisir de bien manger ! Quelle différence avec la cuisine sans grâce de la ferme Rébrotte. Soupe au pain à tous les repas, y compris au petit déjeuner. A midi cette soupe était suivie de ragoûts, à la viande rare, mais qui ne manquaient pas de pommes de terre. Le soir, l'assiettée était complétée de lard ou de fromage et pain. Rarement de fruits. Ces repas étaient lourds, et peu savoureux, mais au moins, je mangeais à ma faim.

Les époux Guyard ont tenu ce qu'ils promettaient. Je suis propre, bien habillé et chaudement vêtu. L'hiver venu, je porte des moufles, un passe-montagne pour remplacer le béret de Petite Synthe qui ne m'a pas quitté, de gros bas de laine et suis chaussé de sabots. Sous mes yeux attentifs et surpris, Hippolyte, avec beaucoup de dextérité, les a tirés d'une pièce de bois que je croyais destinée à brûler. La métamorphose me va bien aux pieds et me les tient au sec et au chaud. Certes, au début j'en ai été un peu embarrassé pour marcher, mais le rodage a été rapide. Adieu les engelures qui, l'hiver précédent, m'ont tant fait souffrir !

Quant à la nourriture, elle ne se dément pas, elle est délicieuse et abondante. Pour ce qui est de la santé, je suis soigné au moindre bobo ! De plus, le père Guyard me donne chaque mois cent francs ! Je crois que c'était beaucoup d'argent pour l'époque et c'est certain, une vraie fortune pour moi. Il est le seul employeur qui m'ait payé. Je dépense cet argent en achats de livres. Si je ne vais plus en classe, j'approfondis ma culture littéraire avec Zola, Victor Hugo, Alexandre Dumas, Jules Verne, Balzac, La Fontaine, Daudet, Proust… et tant d'autres.

À tous ces bonheurs, s'en ajoute un

plus grand encore : ce couple me traite comme leur fils. Raymond n'en

prend pas ombrage, il se comporte en grand frère. Tous les

trois me font oublier ce que j'ai connu à mon arrivée

dans le pays. Jamais je n'ai reçu d'ordre brutal ou

impératif, mais toujours : "Voudrais-tu...

; peux-tu faire, ceci ou cela…"

Et par-dessus tout, ils me donnent leur affection ! La mère

Céline m'embrasse comme du bon pain et veille à mon

confort. Elle coud mes vêtements, bassine mon lit dès

les premiers froids, me régale de confitures et de bons petits

plats. Le père Hippolyte est doux avec moi et m'enseigne tout

ce qu'il sait. Et il en connaît des choses ! Son savoir est

très différent de ce que j'apprenais en cours, mais il

ne manque pas d'intérêt. Raymond est gentil et attentif.

Je suis vraiment très heureux. Moi, le déraciné,

l'orphelin sans nouvelles de mes parents, séparé d'eux

depuis ce terrible jour de décembre 1936, j'ai retrouvé

la chaleur d'un foyer. L'affectueuse et attentive présence

dont je suis entouré me console des pincements au cœur

que j'ai souvent le soir, lorsque chacun dans notre lit, j'entends

Raymond dire :

"Bonsoir maman,

bonsoir papa."

Au fil des jours, j'ai moi aussi fini par les appeler maman et papa

Guyard, et de concert avec Raymond, je leur dis le même

chaleureux et reconnaissant :

"Bonsoir maman,

bonsoir papa."

Je suis devenu costaud. Aucun travail ne me rebute. Scier, fendre le bois, ramasser les pommes de terre, planter, semer, racler, battre le blé…. Je sais manier la faucille et faire les gerbes, faucher, couper les haies et les branches, et aussi curer les étables, laver, brosser les vaches et les traire. J'accomplis mes tâches comme un jeu, et y prends grand plaisir.

Tout à la ferme est événement et découverte : les foins à rentrer, la batteuse, tuer le cochon (ma sensibilité en a beaucoup souffert) et jusqu'à la naissance assistée d'un petit veau ; une vraie surprise et une grosse émotion. La maman est touchante de sollicitude pour son nouveau-né. Je viens souvent auprès d'elle pour observer leur relation. D'autres naissances ont suivi… Toutes ces nouvelles vies qu'il faut nourrir et choyer, sont source de formation et d'émerveillement…

S'y ajoute une curiosité à laquelle Hippolyte me rend attentif : observer Dame Nature au travail, lorsqu'elle fait bourgeonner les arbres, pousser les carottes et s'épanouir les grains de blé… J'apprends à la connaître et à travailler avec ses lunes. Je me découvre une vraie passion pour la terre !

C'est ainsi que les jours et les mois

passent, au rythme lent des saisons. Nos travaux les accompagnent,

dans une succession de tâches coutumières et

sacrées. J'en ai bavé au début chez les

Chillane, Grandet, et autre Rébrotte. M'adapter à la

vie paysanne n'a pas été facile, j'y étais si

peu préparé. Cependant, petit à petit je me suis

approprié tous les gestes quotidiens du fermier. La famille

Guyard, au fil des jours, m'en a livré le sens profond. Et

quand Papa Hyppolite lance avec un grand rire :

"La terre, c'est

comme une femme ; pour qu'elle soit féconde, faut l'aimer et

la traiter avec respect."

Pour la femme je ne peux rien dire,

mais pour la terre, mes observations m'incitent à croire qu'il

a bien raison.

Fondu dans cette vie simple et parfois rude, loin, très loin

des périls endurés par ma famille en Espagne, je

goûte ici un bonheur paisible. Fils d'un intellectuel

obstiné qui m'avait inculqué avec beaucoup de rigueur,

d'intransigeance et de taloches le désir d'en être un

à mon tour, contre toute attente paternelle, je suis devenu un

vrai petit paysan, heureux et fier de l'être.

Je n'ai pas de nouvelles de mes parents,

depuis mon départ de Petite Synthe. Les deux dernières

lettres de mon père que j'ai reçues là-bas,

m'ont beaucoup intrigué. Il écrivait :

"Si tu dois rentrer

en Espagne par tes propres moyens, ton nom est Alvarez Martin et non

Morales Martin, comme tu t'es toujours appelé."

Pourquoi ? Papa n'en disait rien.

Dans une lettre en retour, je lui ai posé la question. Sa

réponse a été brève et lapidaire :

"La situation

actuelle ne permet pas d'échanges d'information, il faut t'en

tenir à ce que je t'ai dit."

Ce refus a été déconcertant et m'a laissé

perplexe. Faute de mieux, je l'ai rangé dans un coin de ma

mémoire en attendant que l'injonction s'éclaircisse. Au

maire du village, j'ai été présenté sous

mon nom habituel.

|

les parents d'Antonio |

Peu de temps après mon installation

chez les Guyard (avant c'était impossible), je m'empresse

d'écrire plusieurs lettres à mes parents pour les

rassurer. Je ne reçois aucune réponse, et ce silence

m'inquiète. Je demande à Papa Guyard s'il a des

informations sur ce qui se passe dans mon pays. Il évite de me

répondre et paraît embarrassé. Pourquoi ?

"T'en fais pas mon

garçon, t'en fais pas, quand un pays est en guerre, les

Postes, ça ne marche plus ! Les gars sont au front, pas au tri

de courrier !"

Mais son argument ne fait qu'accentuer mon trouble. Nous avions bien reçu des lettres à Petite Synthe ; alors, que comprendre ? Qu'est-ce qui pourrait empêcher mes parents de répondre ? Ces questions me taraudent et réveillent de vieilles peurs. Cela décide Hippolyte à me lâcher quelques bribes d'informations. Et c'est ainsi que j'apprends, incrédule, la fin de la guerre dans mon pays. La République a capitulé en février dernier (1939) et contraint des milliers d'Espagnols à fuir en France...

La nouvelle est effrayante. Que sont devenus mes parents ? Sont-ils morts ? Ont-ils fui eux aussi ? Comment nous retrouver s'ils ont passé la frontière ? Je me sens perdu et ne peux contenir mes larmes…

J'apprends aussi qu'en France, le ciel politique s'assombrit et la guerre menace. J'écris à mes sœurs pour me rassurer sur leur sort. En retour, je reçois une lettre du directeur, le docteur Serrano, qui m'apprend qu'elles se trouvent à Merlimont-Plage (sans m'en préciser l'adresse) "dans un lieu de soins très agréable" précise-t-il. Isabel y est soignée depuis quelque temps pour manque d'appétit. Ses repas sont placés sous haute surveillance et on la stimule avec des vitamines. Elle est astreinte à des séances de chaise longue au soleil, pendant que Provi joue dans l'établissement. Bien entendu, elles ont fait des pieds et des mains pour ne pas être séparées et elles ont réussi. J'en suis heureux ; les savoir ensemble me rassure. Elles ne vont pas tarder à m'écrire, ajoute mon correspondant, car le séjour à Merlimont se termine. Toujours attentionné, le bon docteur s'informe de mon séjour et me transmet le bon souvenir qu'il garde de moi. Cette lecture me touche et me rassure. Mes sœurs sont ensemble et bientôt de retour à Petite Synthe.

Un mois passe, puis deux, puis trois…

Je ne reçois aucune lettre. Ni de mes parents, ni de mes

sœurs. J'écris de nouveau à Isabel et Provi. Au

dos du courrier, je mets cette fois mon nom et mon adresse. Comme il

en a été pour moi, l'agitation politique

française pourrait avoir motivé un changement de

lieu.

Cela a pris du temps, mais le pli m'est revenu. Quelqu'un a

écrit sur l'enveloppe : "l'établissement

est fermé." Ça m'a

fait un choc. Elles sont parties et je ne sais même pas

où ? Comment le savoir ? J'en discute avec Papa Hippolyte qui

se montre confiant :

"Puisque la guerre

est finie en Espagne, elles sont peut-être rentrées au

pays ?"

Cette perspective me paraît rassurante, mais alors pourquoi n'est-on pas venu me chercher ? Ont-elles pu rejoindre nos parents ? Si la guerre est finie pourquoi n'ai-je pas de leurs nouvelles ? Et s'ils étaient morts ? Où iraient mes sœurs toutes seules en Espagne ? Toutes ces interrogations ont broyé mon fragile bonheur, l'anxiété m'empoigne.

Les adultes autour de moi sont eux aussi très inquiets, ils redoutent le pire. Les époux Guyard, le nez dans le journal et l'oreille aux aguets, guettent et commentent les nouvelles. Elles n'apportent rien qui soit propre à dissiper leurs craintes ; l'horizon se charge de sombres présages. Pour les oublier, je m'acharne à la besogne et puise réconfort dans l'affection chaude que je reçois chez nous.

En vain !

L'annonce de la déclaration de guerre

de la France et l'Angleterre, à l'Allemagne, le 3 septembre

1939, consomme ce qui me reste de bonheur. La guerre, je ne la

connais que trop. La peur me saisit avec violence. Tout ce que j'ai

oublié du fléau espagnol me revient en mémoire :

les courses éperdues sous l'éclatement des bombes,

l'attente interminable dans les abris, les cris, les

hurlements…. Maman Céline, devant mon visage blême,

me prend dans ses bras et me donne un gros baiser. Hippolyte tente de

me rassurer :

"Ici, nous ne

craignons rien, le front est loin."

J'ai très envie de le croire, mais je suis paniqué. J'ai goûté aux affres de la guerre, et sais très bien qu'aucun lieu n'est sûr. Où puiser de l'espérance ? Dans l'attente de retrouver mes parents et mes sœurs, je ne veux pas que ma vie change, je veux rester là, auprès de ces gens que j'aime et qui me le rendent bien. Je file à l'étable et y pleure tout mon saoul...

Presque tous les hommes valides sont mobilisés. Je les vois partir en grappes, au fur et à mesure du rappel des classes. Raymond, lui aussi, nous quitte. C'est à mon tour de sécher les larmes de maman Céline. Elle contient son chagrin aussi longtemps que son fils est présent, mais quand l'autobus l'emporte, les vannes s'ouvrent. Sans grand succès, je tente de la consoler. Les jours suivants, je redouble d'ardeur au travail pour compenser l'absence de Raymond et vaincre ma détresse.

L'oreille collée au poste TSF que

papa Hippolyte a acheté en la circonstance, nous quêtons

l'information.

Que devient notre soldat, incorporé dans la division de fer ?

Rongés d'inquiétude pour Raymond, chaque jour nous

commentons les nouvelles et redoutons les combats auxquels il est

exposé. La guerre se rappelle à moi avec force. Je

guette aussi ce qui se dit sur l'Espagne… Bien peu de choses,

hélas !

Les époux Guyard, pourtant soucieux

pour leur fils, s'efforcent de se montrer rassurants quand ils

parlent avec moi. Hippolyte répète souvent :

"Quand le pire est

passé, le meilleur est à venir."

Oui, mais le pire est-il atteint ?

Sur quelle pente sommes-nous ? Qui répondra à ces

questions ?

Malgré les incertitudes de la guerre, je reste heureux de vaquer aux travaux de la ferme, de m'occuper des bêtes, et de vivre les petits et grands évènements de la vie paysanne…

|

Antonio avec sa fiancée, bien des années plus tard

Jusqu'à ce 5 juin 1940…

Stupeur !

Les Allemands sont passés à

l'offensive sur la Somme ! Ils avancent et la situation devient

très dangereuse pour les civils. C'est l'affolement et la

consternation autour de nous et chez nous. Les voisins viennent nous

visiter. Que faire ? Les avis divergent. Hippolyte invite chacun au

calme et à observer ce qui va suivre.

L'inquiétude me tient aux tripes.

Les communiqués entendus sont confus.

Pourtant, nous tentons de comprendre comment avance l'invasion

allemande et si le danger se rapproche. La voix nasillarde à

la TSF annonce :

"... Paris est

déclarée ville ouverte par le gouvernement..."

Ouverte à quoi ? A qui ? Je

n'ai pas de réponse, Papa et maman Guyard non plus. On entend

encore :

"… le

cessez-le-feu est refusé par le

Général…"

J'ai oublié son nom. Je ne comprends pas pourquoi certains

veulent poursuivre la guerre et d'autres la terminer. Moi je veux que

ça s'arrête ! De toute ma volonté tendue je le

veux… ! Je le veux… ! Assez de bombes, assez de morts,

assez de familles éclatées ! Assez aussi d'avoir peur,

d'avoir faim et assez de tout ce qui accompagne la guerre dont je ne

veux plus me souvenir ; assez ! Rendez-moi mes parents, mes

sœurs, mon pays et laissez-nous vivre en Paix …!!! Rendez

le cher Raymond à ses père et mère. Que tout

cela s'arrête ! Submergé par la douleur, je cours

à l'étable et pleure, pleure…

Un autre jour, le crachouillis de la TSF

révèle :

"…des batailles

de chars à Champaubert et Mondement…"

Personne ne sait où ça

se trouve. À défaut d'encyclopédie, je cherche

sur le calendrier des Postes, sans trouver. Même le vieux livre

de géographie de Raymond n'a su me donner la réponse.

Nous nageons en pleine incompréhension. Malgré cela, il

n'échappe à personne que la situation est très

grave, et ne va pas en s'améliorant !

C'est le garde champêtre qui met fin

à nos incertitudes. À grand renfort de roulements de

tambour, il annonce aux villageois ébahis, que les Allemands

occupent Paris et que l'avancée va certainement continuer.

Accouru comme les autres, je suis écrasé par la

nouvelle. Tous, autour de moi sont consternés. La panique me

prend, instantanément. Le garde se tourne vers moi et me dit

:

"Toi, le petit

Espagnol, t'as intérêt à filer, car si les

Allemands te prennent, couic !

Et il a fait du doigt le geste de se

trancher la gorge.

Je fais un volte-face et cours rejoindre papa Guyard. J'ai du mal

à parler tant l'émotion m'étouffe. Au

récit des propos du garde, Hippolyte hoche la tête et

dit :

- Il a raison, mon

garçon, il faut te sauver. Me

sauver ?

- Je ne peux pas, où vais-je aller tout seul ?

Papa Guyard tente de me faire

comprendre que je n'ai pas le choix, qu'il me faut partir

sur-le-champ.

- Mais où

veux-tu que j'aille ?

- Vas vers le Sud mon garçon, et cherche à rentrer en

Espagne."

Quel cauchemar !

L'angoisse me tétanise. En

hâte, maman Céline, muette de saisissement, met quelques

victuailles dans un carton pendant qu'Hippolyte court à la

grange chercher le vélo. Il le gonfle avec soin et ficelle sur

le porte-bagages le paquet que Céline lui tend. Ce vélo

a été une source de plaisir intense, et aucun chemin

n'a échappé à mes coups de pédales

vigoureux. Le voilà futur compagnon de ma misère,

après avoir été celui de ma joie. L'un

après l'autre, mes chers parents adoptifs me serrent sur leur

cœur et me couvrent de baisers. Papa me recommande

d'éviter les routes nationales, et pour commencer, de me

diriger vers Château-Chinon. Je connais cette route. Maman me

dit de bien faire attention à moi.

"Et vous, que

va-t-il se passer avec les Allemands si vous restez ici ?

- Des vieux comme nous, cela ne les intéresse pas !

dit Hippolyte en me donnant une

bourrade affectueuse :

- Va !

Mais au premier coup de

pédale, il me retient :

- Attends !

Il se précipite dans la

maison et en revient quelques secondes plus tard avec sa montre qu'il

m'attache au poignet.

- C'est à

toi. Tu es un homme maintenant. Tu vas devoir te débrouiller

tout seul (silence)…

et tu vas y arriver."

J'enfourche la bicyclette et sur un dernier signe d'encouragement me voilà parti, sans me retourner.

Je hais ce départ. Cet arrachement encore une fois ! Mon cœur n'est plus assez fort pour contenir le chagrin qui le déchire. En un instant ma vie vient de basculer. Je pédale avec rage, le visage noyé de larmes… Je veux bien être un homme, mais je trouve le rite de passage, brutal et cruel.

Et si homme il y a, il est bien seul et désemparé en ce triste 14 juin 1940 où j'entre, seul, dans mon troisième exode, à tout juste quinze ans. Je me serai bien passé de ce parcours-là. Me voilà encore plus insécurisé que pour les deux premiers. Personne pour me conduire, me dire que faire et où aller. Je suis en chemise, le béret de Petite Synthe bien vissé sur ma tête, sans bagages, livré à moi-même. Mes chers livres sont restés sur l'étagère, mon enfance avec. C'est ça, être un homme ? (...)

Antonio et sa femme Incarnacion " (...)

C'est un bel homme, très élégant :

chemise blanche, veste blanche sur pantalon sombre. Noeud

papillon et écharpe légère. Une main

négligemment dans la poche, l'autre sur la boucle de

sa ceinture. Sérieux. Le visage est

séduisant, et les cheveux bouclés (...)

|

la préface de

Menie la quête de

Simone le récit

d'Antonio

![]()

![]()

![]()

Sinon, merci de fermer l'agrandissement.